ジョギングやサイクリングの場面において、周囲の音を遮ることなく、安全に音楽を楽しめる骨伝導イヤホンの「OpenMove」

耳を塞がないことから、利用シーンの幅が広く、非常に魅力的である反面、

疑問を持つ人

疑問を持つ人眼鏡やサングラスにワイヤーの部分が干渉しないの?

ジョギングやサイクリング中はどんな感じで聞こえるの?

このような疑問を持たれる人も多いのではないでしょうか。

結論として、OpenMove装着後にテンプルとドライバー部分が干渉してグラグラすることはありません。

ですが、OpenMoveを装着した状態で、メガネやサングラスを着脱する場合、テンプル部分が引っ掛かる(干渉する)ことがあります。

また、風切り音や音量設定によって異なりますが、ジョギングやサイクリング中であっても違和感なく音楽を楽しめます。

これらの内容に加え、OpenMoveの正直な使用感について、利用シーン毎に詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

ちなみに僕の場合は、以下のような組み合わせで1年以上OpenMoveを愛用中です。

- ジョギング、ランニング、筋トレ:「メガネ+OpenMove」

- サイクリング:「サングラス+OpenMove」

眼鏡やサングラスを頻繁に着脱しないのであれば、違和感なく利用できると思います。

利用シーンにおけるOpenMoveの干渉状況

OpenMoveは耳掛け部分が少し浮いた形状になっており、耳に被せるように装着するので、眼鏡やサングラスと併用して着用しても、干渉することはありません。

ですが、OpenMoveを着用している状態で眼鏡やサングラスを着脱する場合、やや干渉してしまうので、眼鏡やサングラスを着用した状態で装着することがおすすめです。

また、固定力がしっかりしているため、利用中にOpenMoveがズレることはありませんが、上を向いたり、横になったりするとワイヤー部分が押されてしまい、位置がズレることもあります。

限定的な状況ではありますが、干渉やズレが発生することもあります。

以降の項目で利用シーンにおける、OpenMove着用時の様子を確認していきます。

OpenMove+メガネ・サングラス

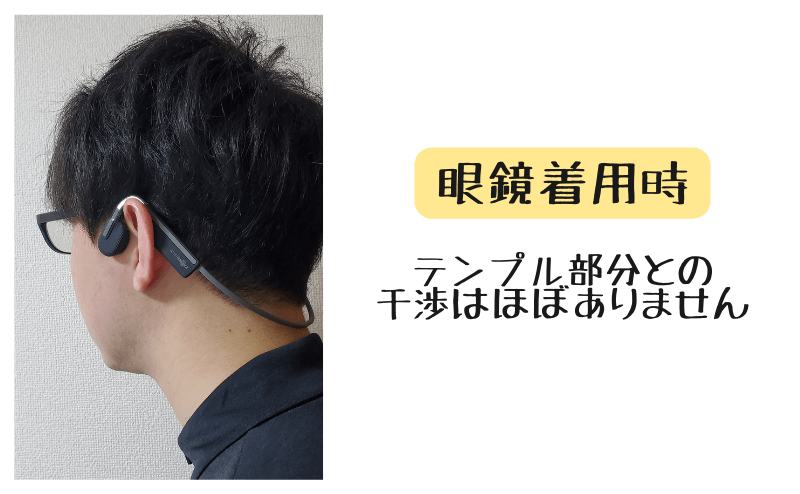

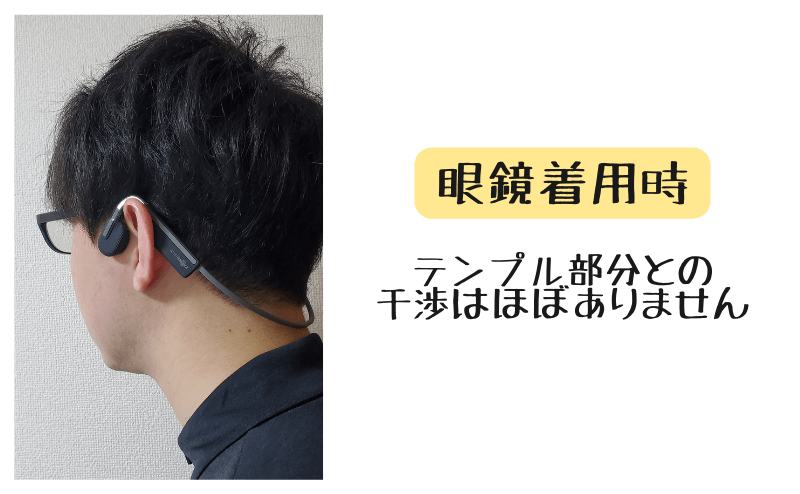

眼鏡着用時

「眼鏡」→「OpenMove」の順番に着用した際の写真です。

一般的な黒ぶち眼鏡(テンプルの幅は5mm程度)での写真となりますが、特に干渉していません。

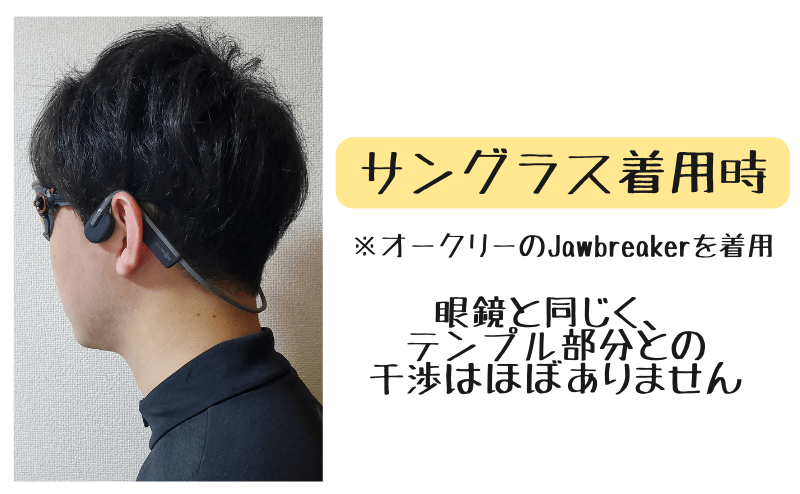

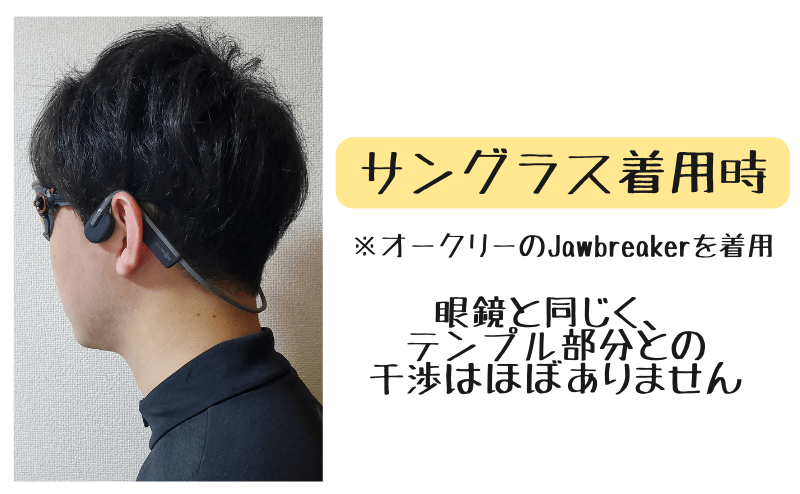

サングラス着用時

「サングラス」→「OpenMove」の順番に着用した際の写真です。

サングラスはオークリーのJAWBREAKERを利用していますが、テンプル部分が太い場合、少し圧迫感を感じてしまう可能性があります。

眼鏡やサングラスをしていても違和感なく利用できました。

写真のサングラスである「JAWBREAKER」は以下の記事でレビューしているので、良ければご覧ください。

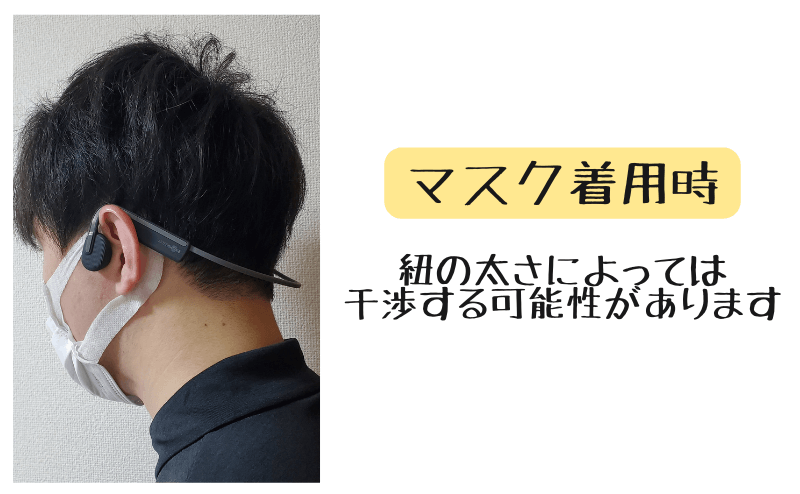

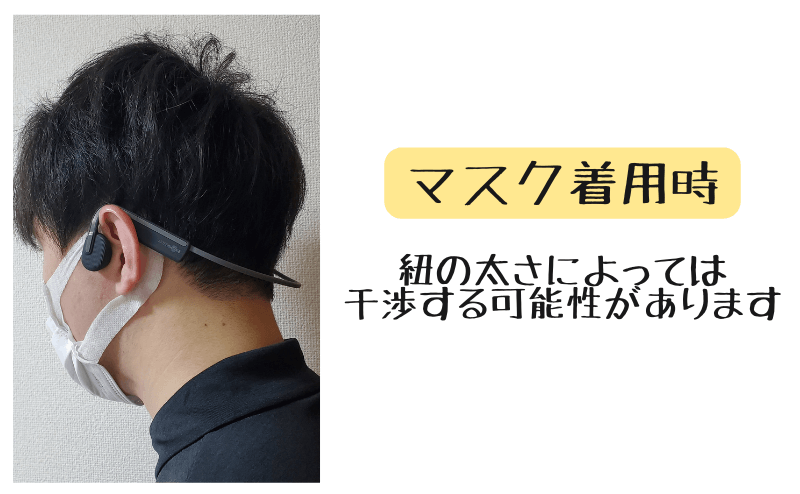

OpenMove+マスク

「マスク」→「OpenMove」の順番に着用した際の画像です。

マスクの紐の太さによっては少し干渉する可能性がありますが、紐の位置を調整することで違和感なく着用できました。

普段利用するマスクの紐が写真よりも細ければ、干渉することはないはずです。

OpenMove+ヘルメット

「OpenMove」→「ヘルメット」の順番に着用した際の写真です

OpenMoveは後頭部にワイヤー部分が存在しますが、角度を付けることで干渉せずに装着できました。

また、ヘルメット着用時もOpenMoveは一番最後に装着することで、干渉することなく利用できます。(写真と説明が異なっていてすみません…)

サイクリングシーンでの場合

「サングラス」→「OpenMove」→「ヘルメット」の順番に着用した際の画像です。

写真が異なっていて、すみません…

サイクリングシーンにおいても、その他の利用シーンと変わらず、干渉することなく利用できます。

サイクルキャップを利用する場合も、特に干渉することなく装着できました。

ただし、サイクリングでの利用時は、「OpenMove」→「ヘルメット」の順で着脱しなくてはならないので、やや面倒だと感じてしまいました。

とはいえ、音楽を聞くことで、淡々としていたサイクリングが楽しくなったため、購入して本当に良かったと感じています。

どんな利用シーンであっても干渉せずに利用できるので、汎用性が高いですね。

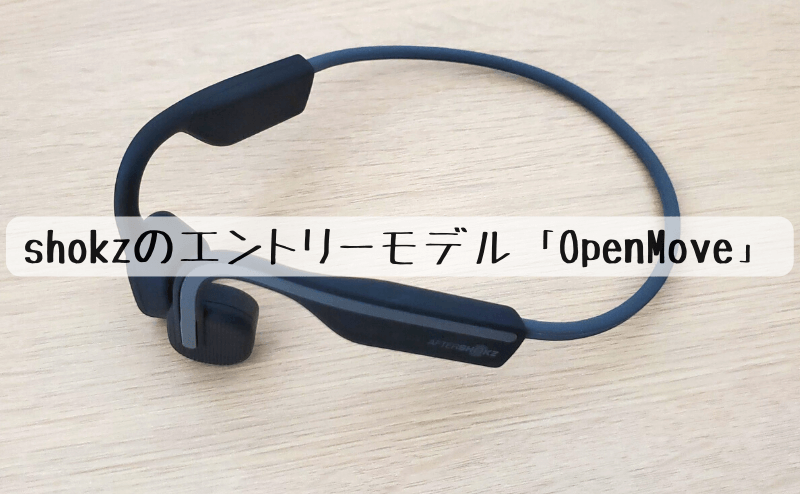

shokzのエントリーモデル「OpenMove」とは

「OpenMove」はshokz(旧aftershokz)から販売されている骨伝導イヤホンで、エントリーモデルとして位置付けられています。

上位モデルである「OpenRun」や「OpenRun Pro」にはスペックが劣りますが、音質や装着感などを加味しても製品自体の品質は高く、はじめての骨伝導イヤホンに最適です。

また、マイクを内蔵しているため、音楽や音声コンテンツを聞くだけでなく、通話にも利用できます。

そのため、ZoomやTeamsを利用したWeb会議にも利用できる点は大きなメリットと言えるでしょう。

マルチペアリング機能もあるので、スマートフォンとPC端末両方に接続できる点も嬉しいです。

OpenMoveの基本情報

OpenMoveの基本情報は以下の通りです。

| 製品画像 |   |

| 製品名 | OpenMove(オープンムーブ) |

| 製品カラー | 4色 (スレートグレー、エレベーションブルー、アルパインホワイト、ヒマラヤンピンク) |

| 重量 | 29g |

| バッテリー駆動時間 | 6時間 |

| 充電時間 | 約1.5時間 |

| 充電方式 | USB Type-C |

| 防水&防塵規格 | IP55 |

IP55は汗や雨などに対する耐水性がありますが、完全防水ではありません。水没は故障の原因になってしまうので注意が必要です。

OpenMoveはワイヤー部分がチタン製となっています。

そのため、逆方向に伸ばしたりしてみましたが、ワイヤーの形状や装着感が変わることはなく、作りがしっかりしていると感じました。

ドライバー部分も精密に作られているため、汗や雨で壊れる心配も少ないと感じました。

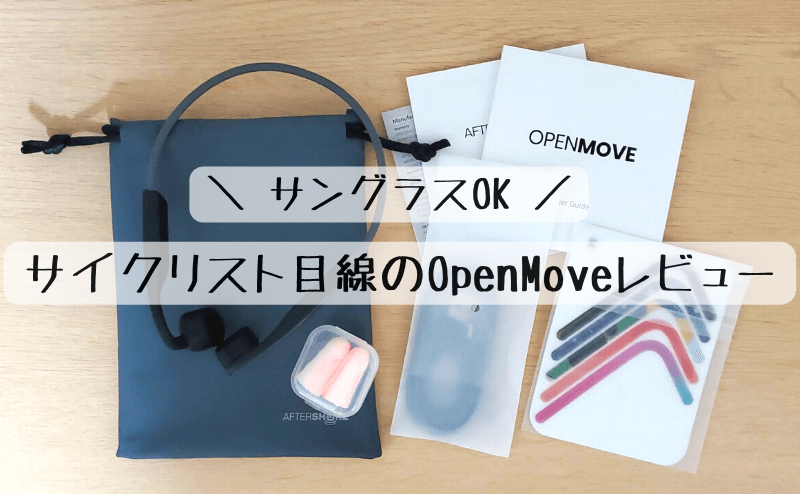

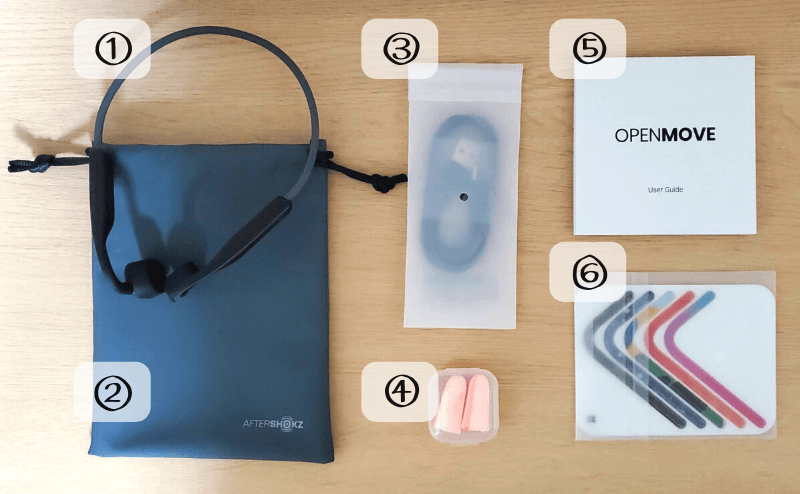

同梱物一覧

OpenMoveの同梱物一覧は以下の通りです。

- イヤホン本体:OpenMove

- 巾着袋:キャリングケース

- 充電ケーブル:USB Type-Cケーブル

- 耳栓

- デザインシール

- 説明書類:ユーザガイドと法律上の注意事項

補足ですが、2021年12月29日にAfterShokzからshokzへブランド名が変更されました。

そのため、販売ページでは製品のロゴが「shokz」となっていますが、僕の手元に届いた製品はロゴが「AfterShokz」となっていました。(2022年7月時点)

一部製品スペックや同梱物に変更点がありますが、保証期間に違いはありません。(正直に言うとshokzロゴの方が良かった…)

12/29のブランド変更に伴い、Shokz(旧AfterShokz)はOpenMoveの仕様と付属品を一部変更いたしましたことをご案内いたします。

引用元:FOCAL POINT

旧)BLUETOOTH®︎ Bluetooth V5.0

イコライザ数 3

耳栓同梱

↓

新)BLUETOOTH®︎ Bluetooth V5.1

イコライザ数 2

イコライザ数につきましてはイヤープラグモードが廃止され、スタンダードモードとヴォーカルモードの2種類となります。また、イコライザ変更に伴い、耳栓が付属品から外されます。

とはいえ、今から購入するものはshokzになっているのでご安心ください。

OpenMoveの音質と音量

音質については、現在僕が利用しているカナル型のイヤホン(Jabra Elite 75)と比較するとやや劣りますが、思っていたほど音質が悪いと感じませんでした。

後述しますが、耳栓を利用するイヤプラグモードであれば、音楽への没入感も高いと感じましたので、いい意味で期待を裏切られた感じです。

ロゴがshokzのタイプはバージョンアップに伴い、イヤプラグモードが廃止されています。

また、スマホの音量を半分程度で設定して聞いていますが、わりと音漏れします。

そのため、静かな空間で利用する場合は、周囲の人に配慮した音量設定が必要です。

音量を上げすぎるとドライバー部分の振動が強くなるので、くすぐったい感覚になります。

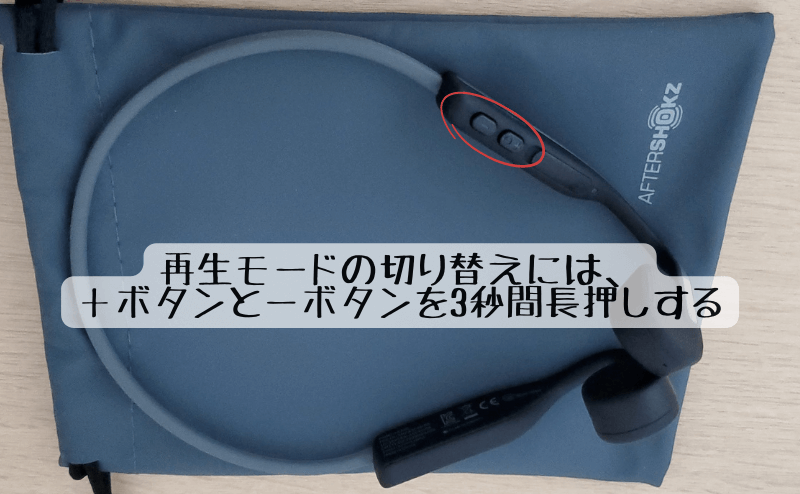

イコライザモード(再生モード)の切り替え方法

OpenMoveは音楽の再生中に +ボタン と -ボタン を3秒間長押しすることで、以下3種類のイコライザ(再生モード)を切り替えができます。

- スタンダードモード

- 通常の再生モードです。大きな理由がなければスタンダードモードの利用が推奨となります。

- ボーカルモード

- 音声にフォーカスした再生モードです。ラジオやオーディオブック、Podcastなどの音声コンテンツをメインに聞く場合に利用することが推奨となります。

- イヤプラグモード(shokzロゴでは廃止されているモード)

- 付属の耳栓を装着した状態で利用するモードです。周囲の環境音が大きい場合などに利用することが推奨となります。

ロゴがshokzの製品はバージョンアップに伴い、イヤプラグモードが廃止されています。耳栓も付属しておりません。

僕はスタンダードモードしか利用していません。

各利用シーンでの音楽・音声の聞こえ方

骨伝導イヤホンは日常生活でのながら聞きや、ランニングやサイクリング体験の向上に繋がりますが、利用シーンによって聞こえ方には大きく差があります。

今回は日常生活および、自転車での走行シーンでどのように音楽が聞こえるかを確認してみました。

- 日常生活(屋内・屋外・電車移動中)

- 平坦走行中(サイクリングで勾配のない道を走行中)

- ヒルクライム中(サイクリングで山登り中)

- ダウンヒル中(サイクリングで下山中)

また、今回検証するにあたり、スマートフォンの音量は半分(50%)で設定して、聞こえ方の度合いを5段階で表現しました。

グラフの見方ですが、聞こえ方の目安①が「しっかり 聞こえる」状態となり、聞こえ方の目安②が「ほぼ 聞こえない」状態となります。

あくまで僕の感覚値となってしまうことと、中間がない点はご了承ください。

日常生活(屋内・屋外・電車移動中)の聞こえ方

日常生活での聞こえ方は以下の通りです。

電車内で利用する際は、周囲の環境音が大きいこともあり、ほぼ聞こえない状況となりました。

ですが、電車内でも付属の耳栓(イヤプラグモード)を利用することで、「少し 聞こえる」という状態にすることもできます。

ただ、耳栓の利用は骨伝導イヤホン特有の「ながら聞き」という大きなメリットが失われてしまいますので、個人的にはカナル型(耳栓タイプ)イヤホンの利用が推奨だと感じました。

それと後頭部にワイヤー部分があるので、寝ながらの利用にも適してはいません。

平坦走行中の聞こえ方(サイクリングで勾配のない道を走行中)

平坦走行時の聞こえ方は以下のように感じました。

やはり、交通量が多い場合や巡航速度が高速になるとほぼ聴こえませんでした。

また、信号待ちなどのタイミングでも、セミなどの鳴き声が大きい(環境音が大きい)とあまり聞こえないことがありました。

25km前後の速度であれば音楽を楽しみながらサイクリングができました。

ヒルクライム中の聞こえ方(サイクリングで山登り中)

ヒルクライム中の聞こえ方は以下のように感じました。

個人的に骨伝導イヤホンを利用していて一番助かるシーンでもあるのですが、ヒルクライム中はスピードがあまり出ないこともあり、しっかり音楽を聴きながら楽しむことができました。

音楽に加え、川のせせらぎや鳥の鳴き声もしっかり聞こえます。

ダウンヒル中の聞こえ方(サイクリングで下山中)

ダウンヒル中の聞こえ方は以下のように感じました。

平坦走行時と聞こえ方は基本的に同じでした。

ですが、ダウンヒル中は少しの不注意で大きな事故に繋がる可能性があります。

そのため、設定音量を下げるなどして、いつも以上に周囲に注意を払い、安全な走行を心掛けるようにしましょう。

ダウンヒル時に限らず、常に安全な走行を心掛けましょう。

OpenMoveのメリット・デメリット

エントリーモデルながら高品質が特徴のOpenMoveですが、利用してみて感じたメリット・デメリットは以下の通りです。

では内容について詳しくみていきましょう。

メリット1:ボタンの操作がしやすい

1つ目のメリットは「ボタンの操作がしやすい」ことです。

OpenMoveは装着後であってもボタンの操作がしやすい設計になっています。

また、+、-ボタンを押した際に、”ピッ”という音が鳴るので、音量調整も感覚的で分かりやすいと感じました。

音量調整がわかりやすいので、サイクリング中は特に助かりますね。

メリット2:充電方式がUSB Type-C

2つ目のメリットは「充電方式がUSB Type-C」であることです。

多くの骨伝導イヤホンは、メーカー独自の充電方式(マグネット式)が主流なのですが、OpenMoveはUSB Type-Cのケーブルで充電できます。

充電自体はマグネット式の方が圧倒的に楽ではありますが、外出中の充電を考慮した場合に、携帯するケーブルを減らせるのは大きなメリットだと感じました。

ケーブルが破損したとしても、USB Type-Cケーブルなら代替品を探すのも楽ですよね。

メリット3:マルチペアリングに対応

3つ目のメリットは「マルチペアリングに対応」していることです。

PC、スマホとペアリングをすることで、音楽の出力先を簡単に切り替えることができます。

PC、スマホ両方の音楽を同時に再生することはできません。

サイクリングだけでなく、仕事にも利用できるのは嬉しいですよね。

デメリット1:やや締め付け感が強い

デメリットの1つ目は「やや締め付け感が強い」ことです。

OpenMoveは高いフィット感が特徴となるため、ランニングやサイクリングなどの運動時においてもずれたりする心配はありません。

ですがその反面、やや締め付けが強いと感じることもありました。

そのため、頭のサイズにも左右されますが、長時間利用しているとこめかみ部分が痛くなる可能性もあります。

徐々に慣れますが、使いはじめの頃はこめかみが痛くなることがありました…

デメリット2:利用シーンによってはワイヤー部分が邪魔になる

2つ目のデメリットは「利用シーンによってはワイヤー部分が邪魔になる」ことです。

僕はジムでトレーニングをする際にもOpenMoveを利用しているのですが、横になって行うトレーニング(ベンチプレなど)ではワイヤー部分がかなり邪魔になります。

ワイヤーの角度を調整することで、ある程度解消できますが、この点はややデメリットだと感じました。

とはいえ、周囲の音を聞きつつ、音楽を楽しめるので、このデメリットには目を瞑って利用するつもりです。

同様に横になりながら利用する場合も、邪魔になる可能性があります。

デメリット3:価格が高い

3つ目のデメリットは「価格が高い」ことです。

性能・品質共に満足度が高いOpenMoveではありますが、エントリーモデルにも関わらず定価11,880円は正直高いと言わざるを得ません。(2024年1月末時点)

ですが、Amazonのタイムセールで頻繁に安くなることがありますので、8,000円前後の価格帯になったタイミングで購入を検討するべきだと思います。

高品質ですが、セール時でないと購入に踏み切れない可能性があります…

【まとめ】OpenMoveは眼鏡やサングラスに干渉しない骨伝導イヤホン!

今回はshokzのエントリーモデルとなる骨伝導イヤホン「OpenMove」について、眼鏡やサングラスへの干渉具合や使用感を解説しました。

僕は主に以下のような場面で、1年以上OpenMoveを愛用しています。

- ジョギング、ランニング、筋トレ:「メガネ+OpenMove」

- サイクリング:「サングラス+OpenMove」

装着後は、眼鏡やサングラスのテンプル部分と干渉することはないのですが、OpenMoveを装着した状態で、眼鏡やサングラスを着脱する場合に限り、やや引っ掛かることがあります

とはいえ、利用中にOpenMoveが干渉して不快に感じたことはありません。

エントリーモデルとしてはやや高額な部類ではありますが、高品質で2年間の保証期間も大きな魅力です。

はじめての骨伝導イヤホンに「OpenMove」は最適だと感じていますので、この機会にぜひ購入してみてはいかがでしょうか。

IP55の防水性能がありますが、汗濡れが気になる方はヘッドバンドの併用もおすすめです。

以下の記事でロードバイクにおすすめの骨伝導イヤホンをまとめていますので、参考にしてみてください。

コメント