ブルベではスタートからゴールに至るまでの詳細な道順がキューシートに記載されており、その内容に沿って完走を目指します。

ですが、多くの場合、キューシートの内容を元に作成された「RideWithGPSのルート」も一緒に公開されているため、このルートに沿って走行するだけで、迷うことなくゴールへ辿り着けるようになっています。

このような背景から、

疑問を持つ人

疑問を持つ人ブルベのキューシートって印刷しないと駄目なの?

ブルベ中にキューシートを見ることはあるの?

このような疑問を持たれるのではないでしょうか。

結論として、キューシート持参の必須有無については、主催するクラブによって異なります。

ですが、PCや通過チェックでの休憩中や、緊急時にキューシートを確認することがあるので、持参必須の有無に関わらず、当日は携帯して走行することがおすすめです。

これらの内容を踏まえ、キューシートの活用方法を解説します。

以下携帯方法をまとめていますので、参考にしてみてください。

| イメージ |   |   |   |   |

| 携帯方法 | 見開き形式 | ラミネート形式 | バインダー形式 | トップチューブ形式 |

| メリット | 省スペースで携帯できる | 文字を大きく確認できる | 少しの時間で確認できる | 荷物にならない |

| デメリット | ページ単位の文字が小さい場合がある | 作成の手間が掛かる | ハンドル周りがごちゃごちゃする | 情報量が少ない |

| 準備に掛かる時間 | 〜10分 | 〜1時間 | 〜30分 | 〜1時間 |

| 費用 | 100〜300円 | 100〜300円 | 500〜1000円 | 100〜300円 |

| おすすめ度 | (4.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) |

自宅にプリンターがなくても、コンビニで印刷が可能なので、ぜひ携帯するようにしてください。

ブルベのキューシートは走行ルートの道順を示したもの

キューシートはスタート地点からゴール地点までの走行ルートに対する、詳細な道順が記載されたものです。

ブルベの概要ページで公開されているRideWithGPSのルートも、このキューシートに沿って作成されています。

そのため、通行止めなどのトラブルが発生しない限り、キューシートの内容に沿って走行しなくてはなりません。(通行止めがある場合、迂回して正規のルートへ合流することが認められています。)

以下、キューシートの例となりますが、スタートから何km走ったらどのような場所に出て、どのように進行するのか?といった内容が記載されています。

キューシートの内容が正ではあるものの、補助的に利用しているランドヌールが多く、キューシートのみで完走を目指す人は見かけたことがありません。(実際にブルベに参加しているランドヌールをこっそり観察しました)

僕自身、RideWithGPSのルートに沿って走行することが大半で、問題なくゴールに辿り着けているのですが、

- PCのクローズ時間を忘れてしまった…

- 峠道を走行中にGPSの信号が弱くなった…

- サイクルコンピューターのバッテリー切れで、ルートが分からなくなった…

このような不測の事態に備えるためにも、キューシートを必ず印刷して携帯するようにしています。

キューシートを携帯することで、次のPCが何km先にあって、どのような店名なのか?など簡単に確認できます。

キューシート持参の必要性はクラブによって異なる

キューシートの持参を必須としているクラブもあれば、任意としているクラブもあるため、参加ブルベの概要を必ず確認するようにしてください。

僕が参加したクラブの情報に限定されますが、以下のような違いがありました。

| クラブ | ランドヌ東京 | AJ神奈川 | AR日本橋 | AJ西東京 |

| ブルベカード持参 | 必須 | 任意 | 任意 | 任意 |

| 携帯確認 | なし | なし | なし | なし |

この表からも分かりますが、持参必須となっている場合でも、僕が参加したブルベでは携帯の有無を確認されたことはありませんでした。

ですが、スタート開始前のブリーフィングはキューシートの内容に沿って行われることもあるため、必須ではなくても当日は持参した方が良いと感じています。

ブリーフィング時の様子だと、8割くらいのランドヌールがキューシートを持参している印象を受けました。

キューシートの注意点

どのクラブでもキューシートが必ず公開されていますが、記載方法はクラブ(作成者)によって異なります。

僕が実際に戸惑ったこととして、以下のような内容がありました。

- 「象限」という見慣れない表現で記載されている

- 右折なのか左折なのかが分かりづらい

- pdf形式でしか公開されていないため編集不可(備考欄が見切れている)

基本的にどのクラブのキューシートであっても、記載内容が理解できない…

ということはありませんが、普段聞きなれない”象限“などの表現は少し戸惑ってしまいました。

キューシート作成者の色が出るので注意が必要です。

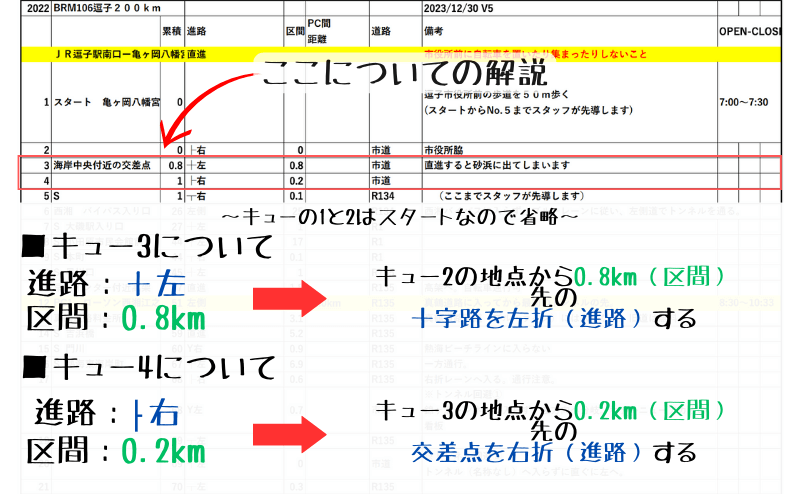

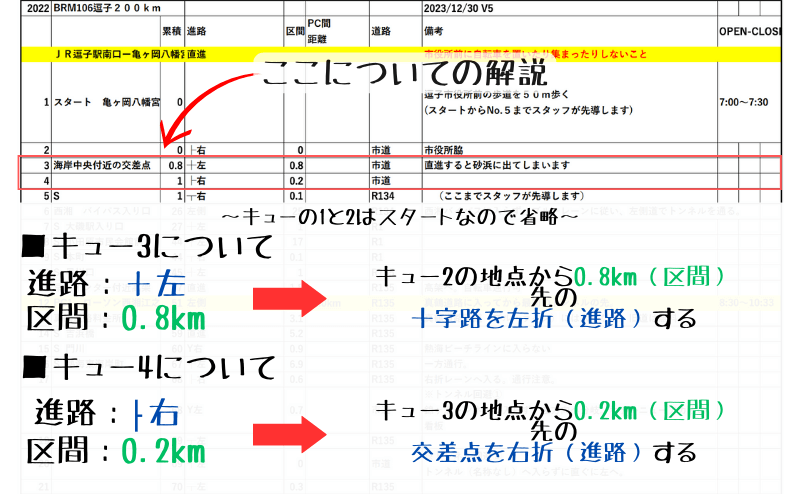

キューシートの見方

僕が参加したクラブのキューシートを例に、見方を解説します。

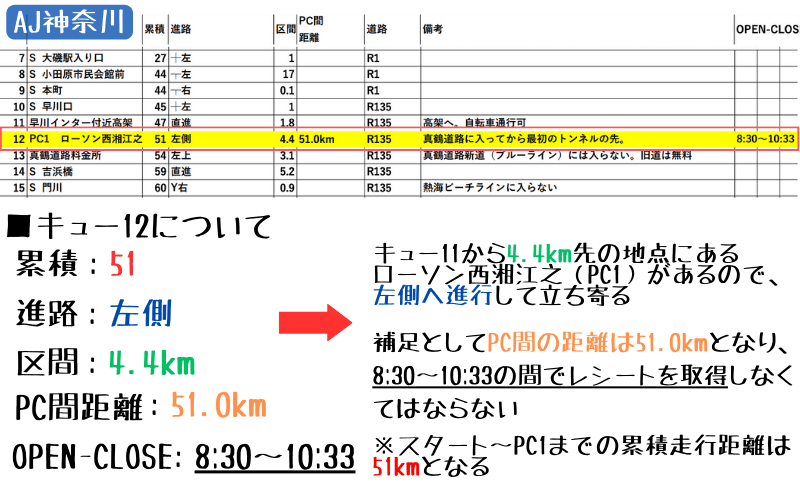

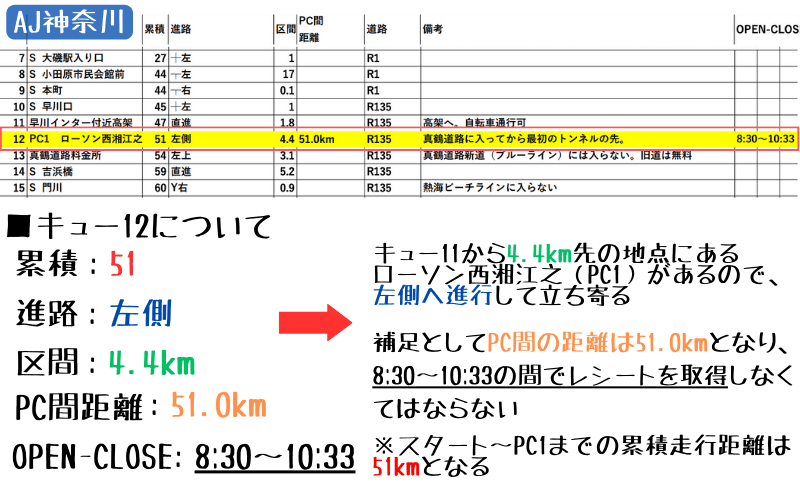

AJ神奈川のキューシートの場合

AJ神奈川のキューシート(12)に対する解説です。

左の項目から、PC1 ローソン西湘江之、累積:51、進路、左側、区間:4.4、PC間距離:51.0km、OPEN-CLOSE:8:30〜10:33となっているので、

キュー11から4.4km先の地点にある「ローソン西湘江之」があるので、左側へ進行して立ち寄る。また補足として、PC間からの距離は51.0kmとなり、8:30〜10:33の間でレシートを取得しなくてはならない。

それとスタートからPC1までの累積走行距離は51kmとなる。

という具合に解釈します。

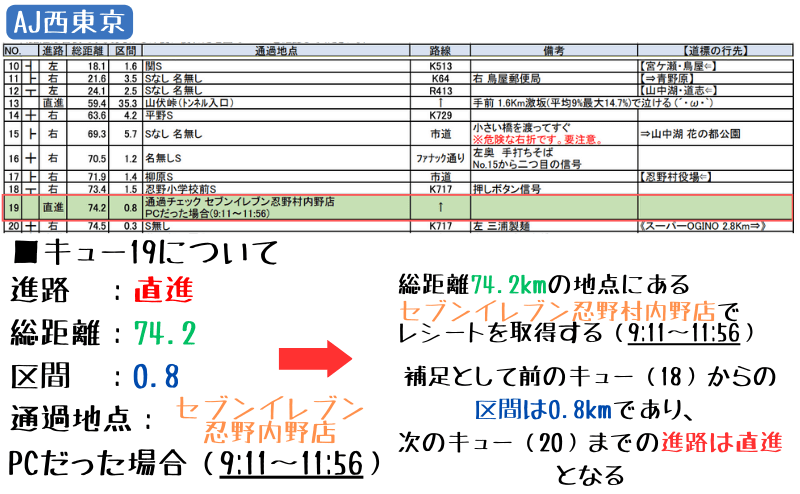

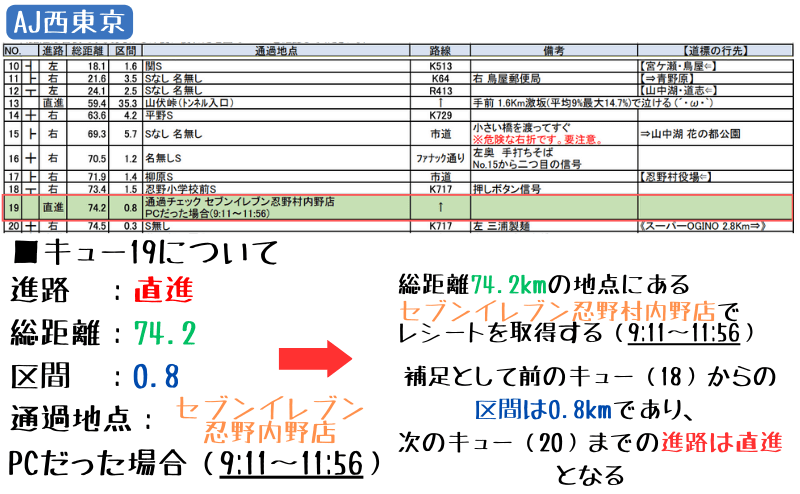

AJ西東京のキューシートの場合

AJ西東京のキューシート(NO19)に対する解説です。

左の項目から進路:直進、総距離:74.2、区間:0.8、通過地点:セブンイレブン忍野内野店 PCだった場合(9:11〜11:56)となっているので、

総距離74.2kmの地点にある「セブンイレブン忍野内野店」でレシートを取得する。また補足として、前のキュー(NO18)からの区間は0.8kmであり、次のキュー(NO20)までの進路は直進となる。

という具合に解釈します。

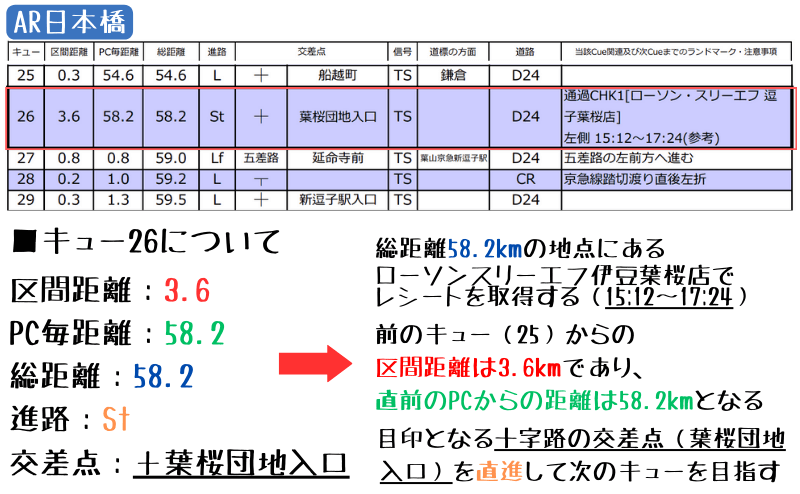

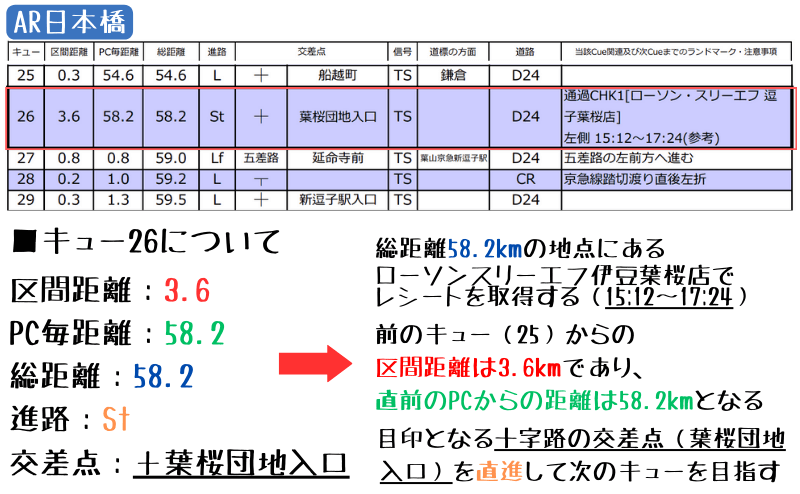

AR日本橋のキューシートの場合

AR日本橋のキューシート(キュー26)に対する解説です。

左の項目から区間距離:3.6、PC毎距離:58.2、総距離:58.2、進路:St、交差点:+葉桜団地入り口、注意事項の項目で通過CHK1:ローソンスリーエフ伊豆葉桜店 左側15:12〜17:24(参考)となっているので、

総距離58.2kmの地点にある「ローソンスリーエフ伊豆葉桜店」でレシートを取得する。また補足として、前のキュー(25)からの区間距離は3.6kmであり、1つ前のPCからの距離は58.2kmとなる。

目印となる十字路の交差点(葉桜団地入口)を直進して次のキューとなる27を目指す。

という具合に解釈します。

3つの例を確認しましたが、基本的には似たような記載になっているので、大きく困ることはないかと思います。

情報量や記載方法は作成者によって異なりますが、直感的に理解できる感じです。

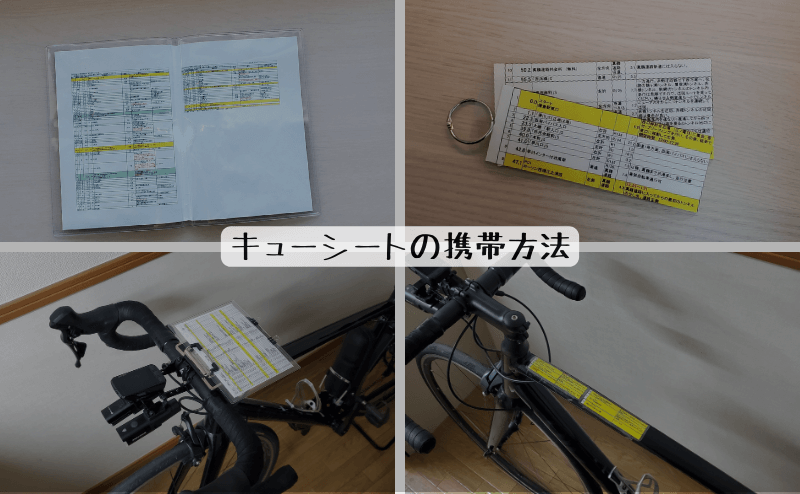

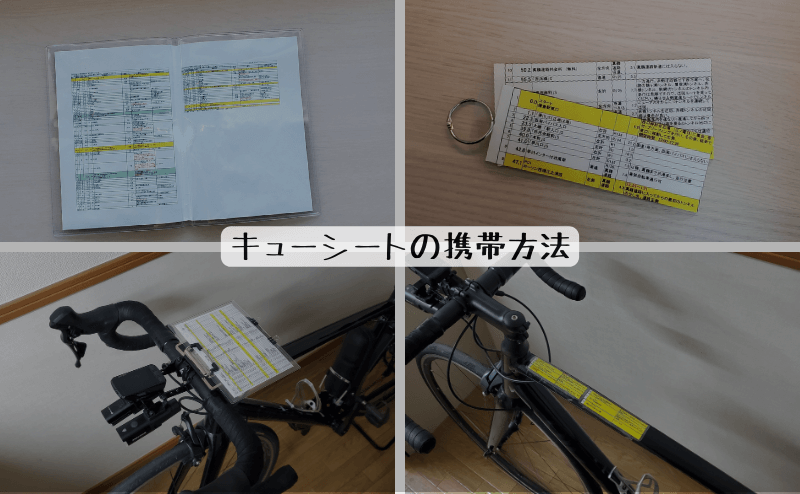

キューシートの携帯方法

ロードバイクの装備が異なるように、キューシートの携帯方法もランドヌールによって様々です。

僕が参加したブルベでは、以下のような携帯方法をしているランドヌールがいました。

各携帯方法の特徴は以下の通りです。

| イメージ |   |   |   |   |

| 携帯方法 | 見開き形式 | ラミネート形式 | バインダー形式 | トップチューブ形式 |

| メリット | 省スペースで携帯できる | 文字を大きく確認できる | 少しの時間で確認できる | 荷物にならない |

| デメリット | ページ単位の文字が小さい場合がある | 作成の手間が掛かる | ハンドル周りがごちゃごちゃする | 情報量が少ない |

| 準備に掛かる時間 | 〜10分 | 〜1時間 | 〜30分 | 〜1時間 |

| 費用 | 100〜300円 | 100〜300円 | 500〜1000円 | 100〜300円 |

| おすすめ度 | (4.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) |

僕は色々試した結果「見開き形式」に落ち着きました。

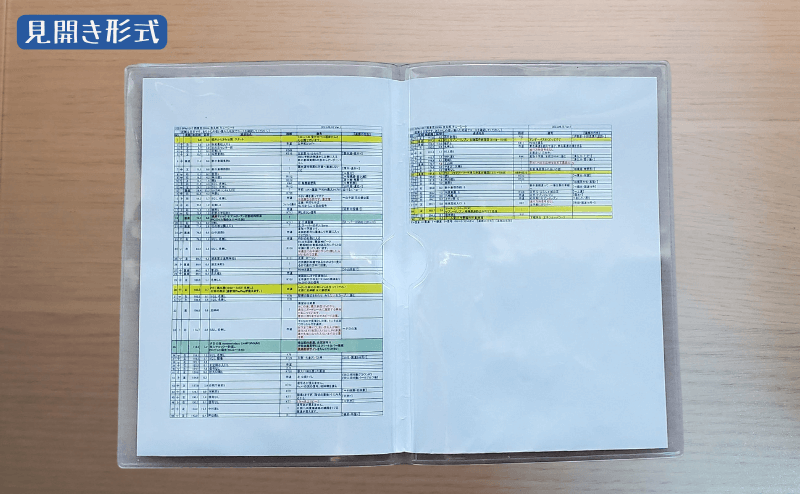

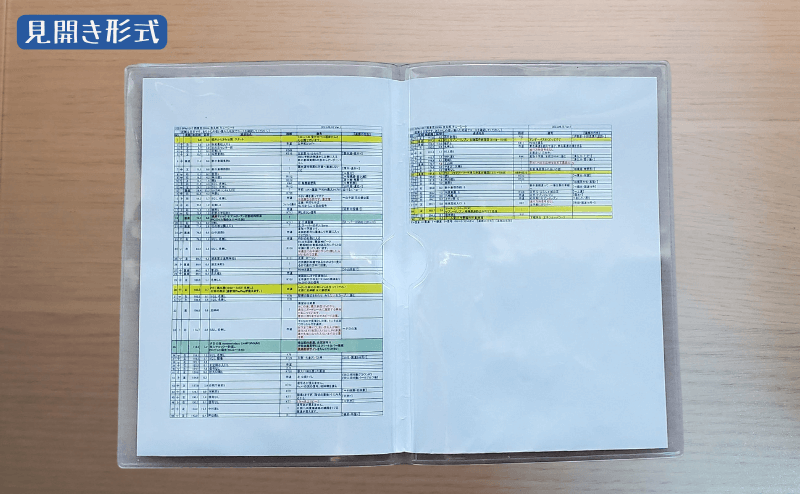

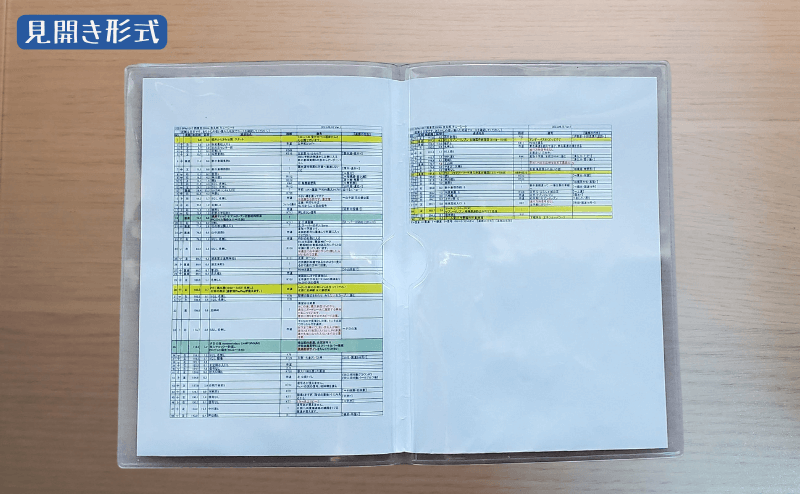

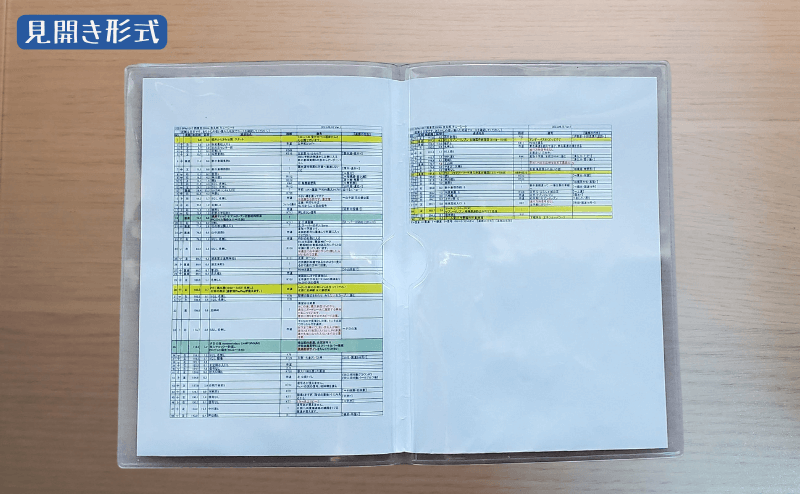

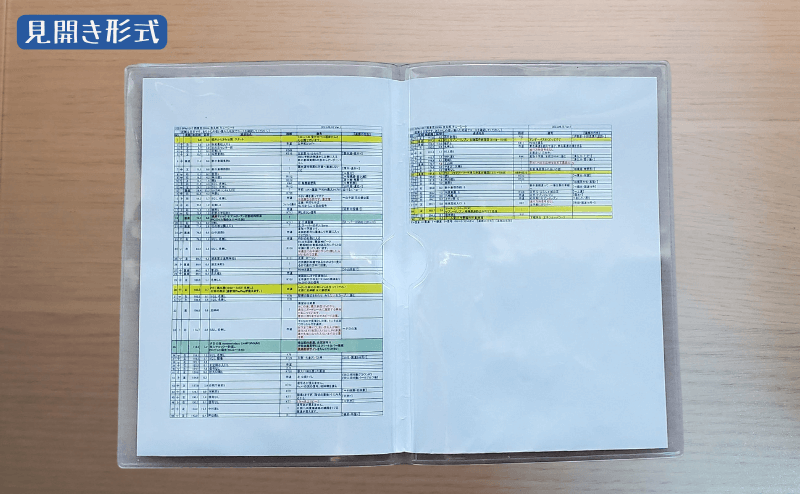

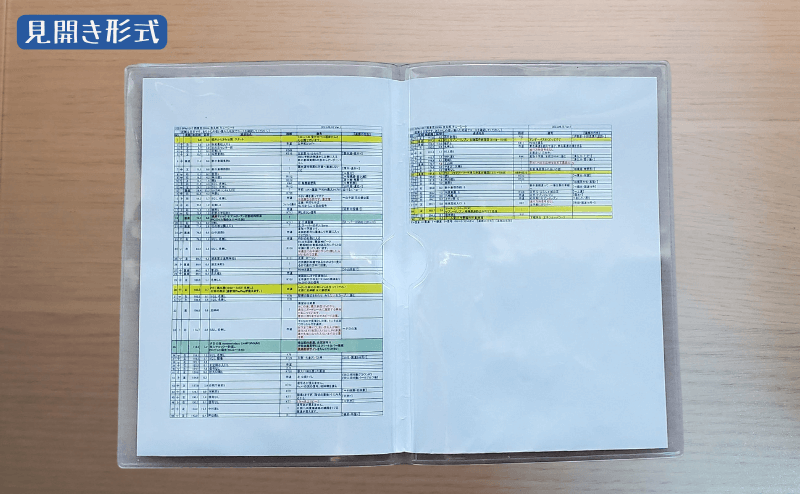

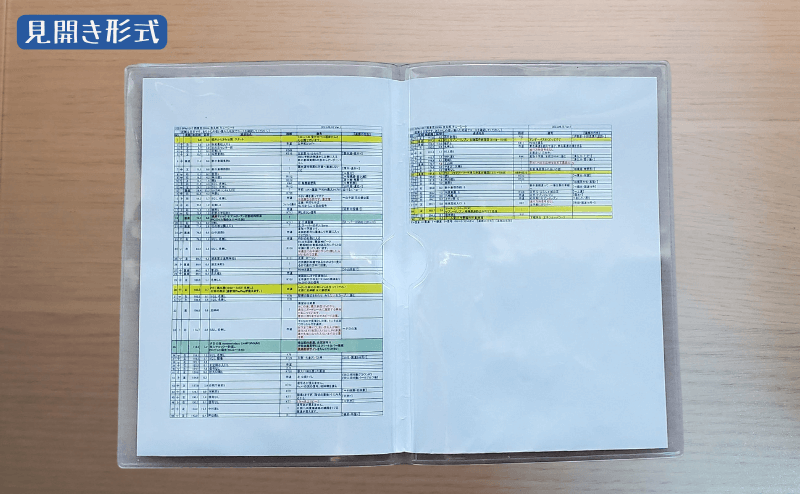

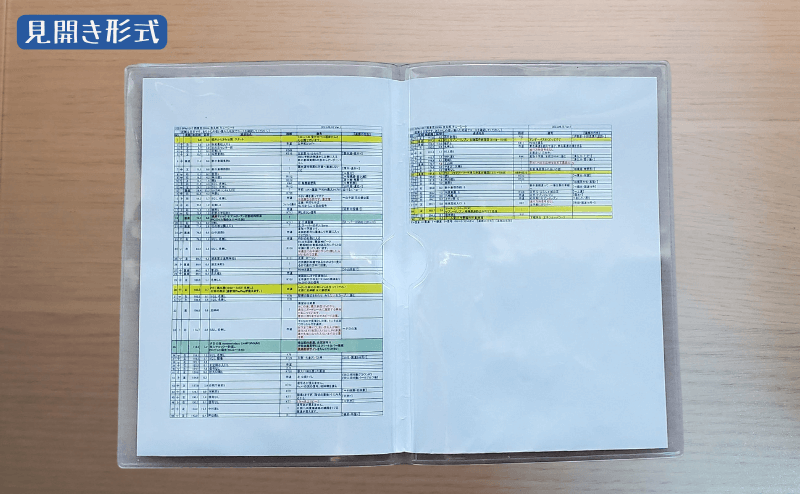

携帯方法1:見開き形式

1つ目はキューシートを分割して印刷したものを、防水カバーに入れて見開き形式で携帯する方法です。

印刷方法によっては、文字サイズが小さくなってしまうこともありますが、キューシートが複数ページにわたる場合でも、前後の工程を簡単に確認できることが大きなメリットです。

印刷したものを折り曲げて格納するだけなので、準備が楽なのも助かります。

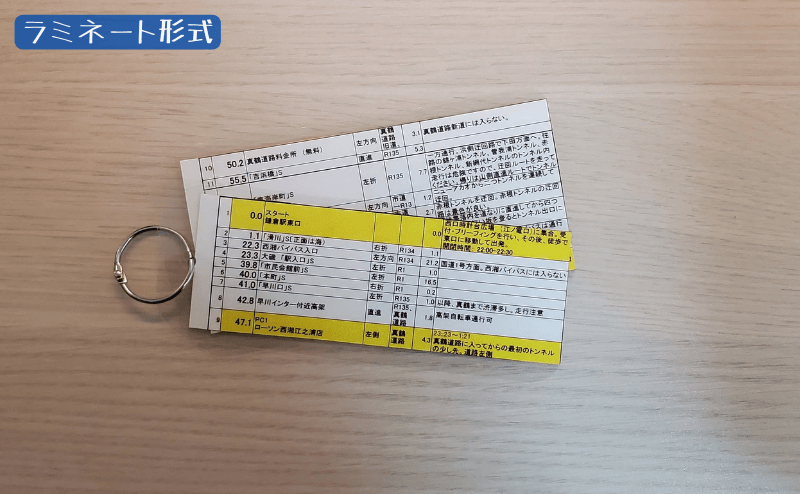

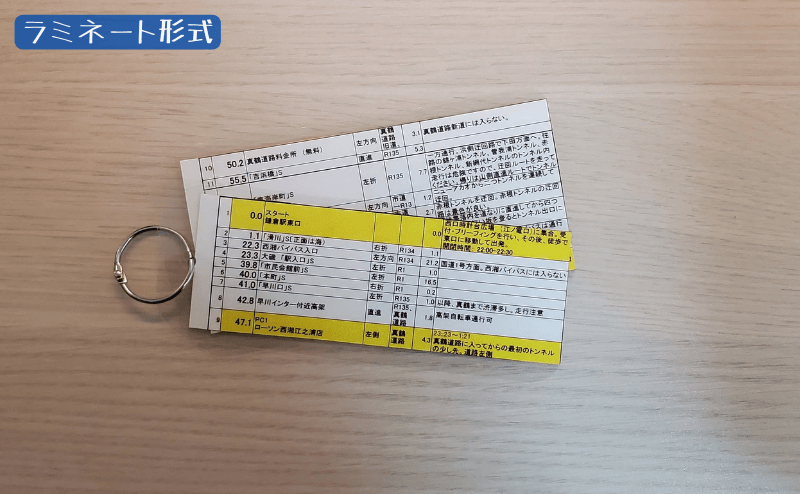

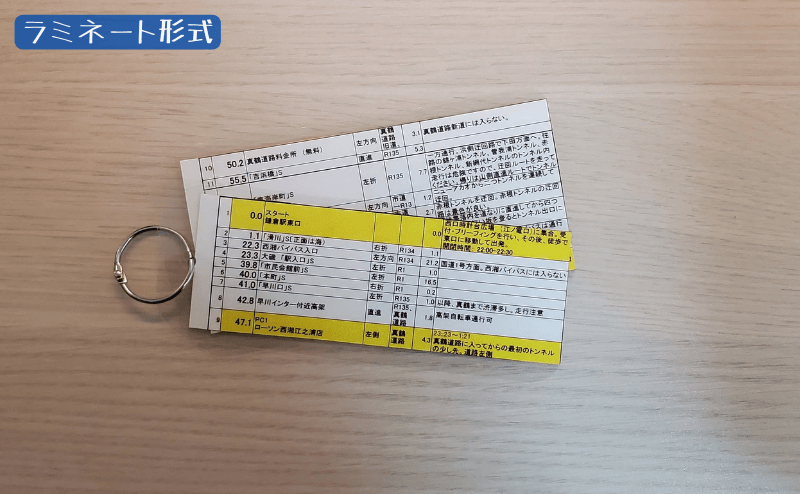

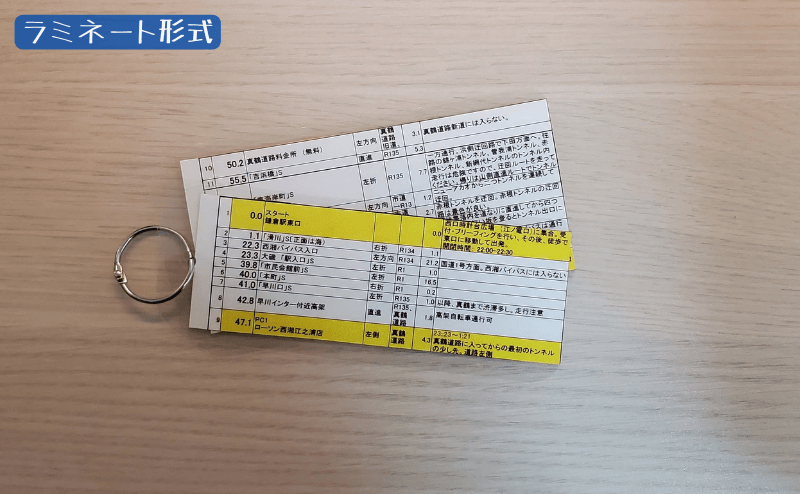

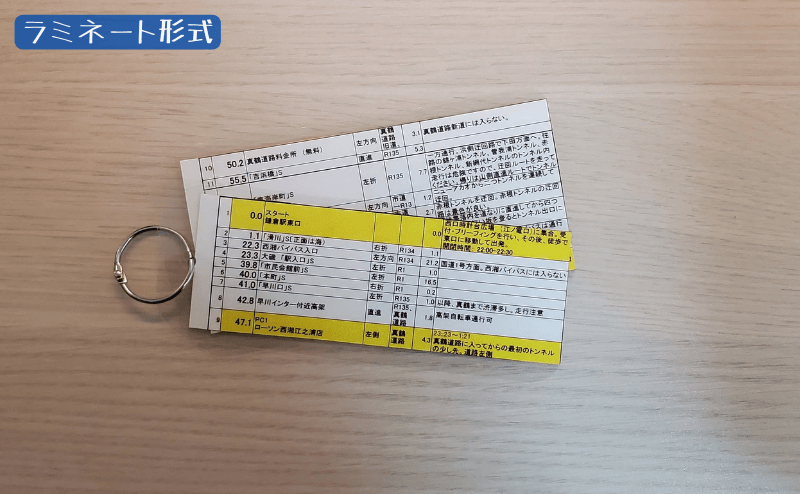

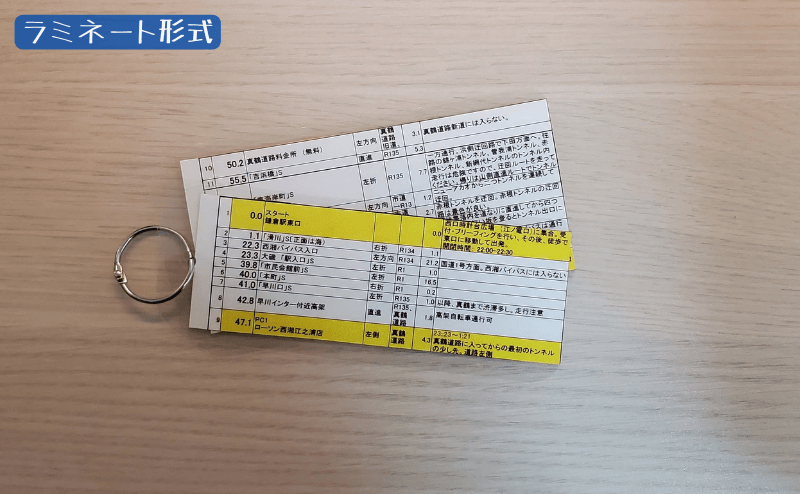

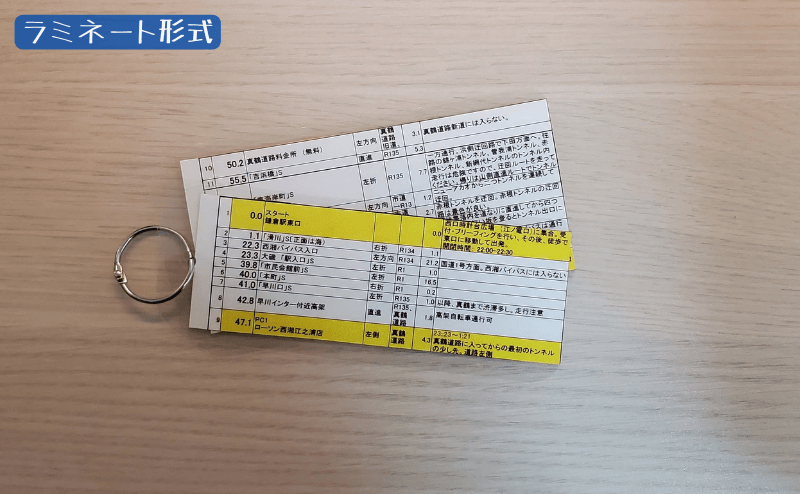

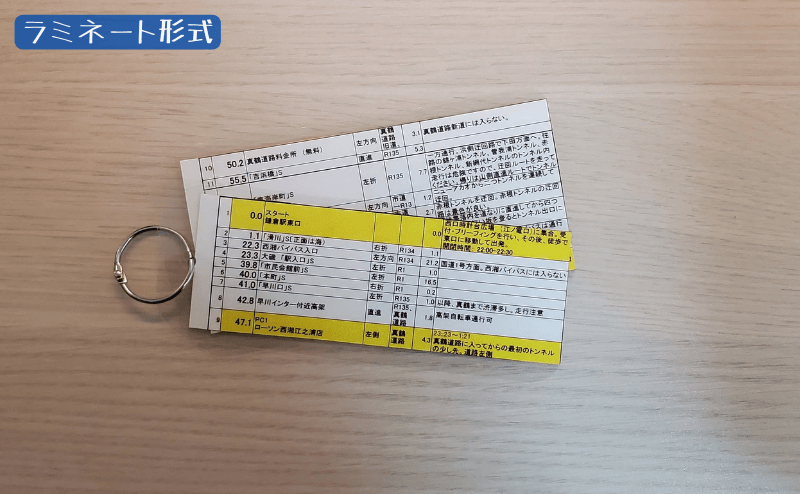

携帯方法2:ラミネート形式

2つ目はラミネート版を使い、防水加工を行った上で携帯する方法です。

印刷したキューシートを細かく分割してラミネート加工するため、やや準備が面倒ではありますが、各キューの視認性が高いことが大きなメリットです。

また、ジャージの背中ポケットにさっと携帯できる点も助かります。

ラミネート版は100円ショップで購入できるものを利用しています。(専用の機器は不要)

準備がやや面倒ですが、携帯性・視認性の高さはダントツに良いです。

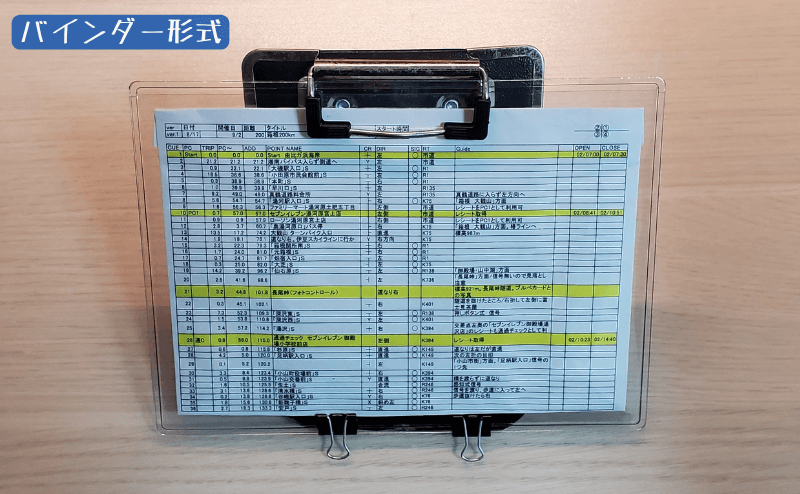

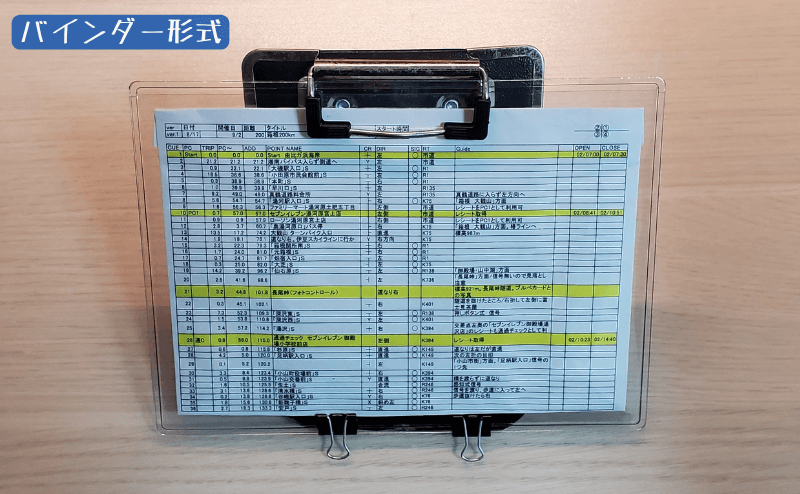

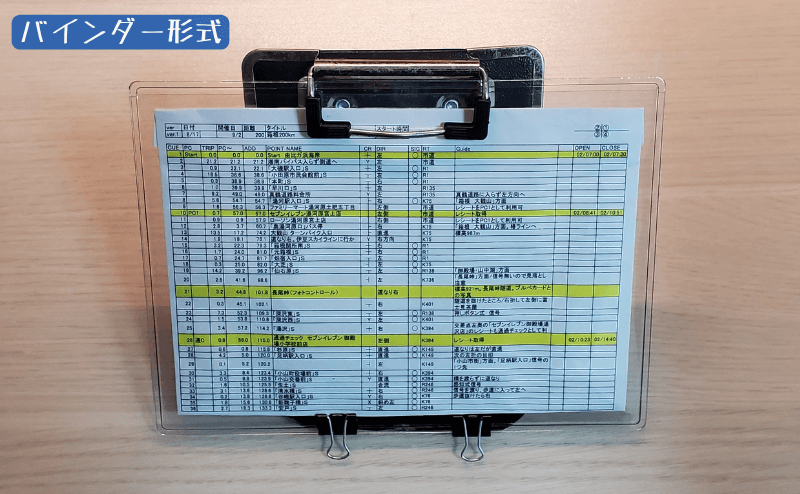

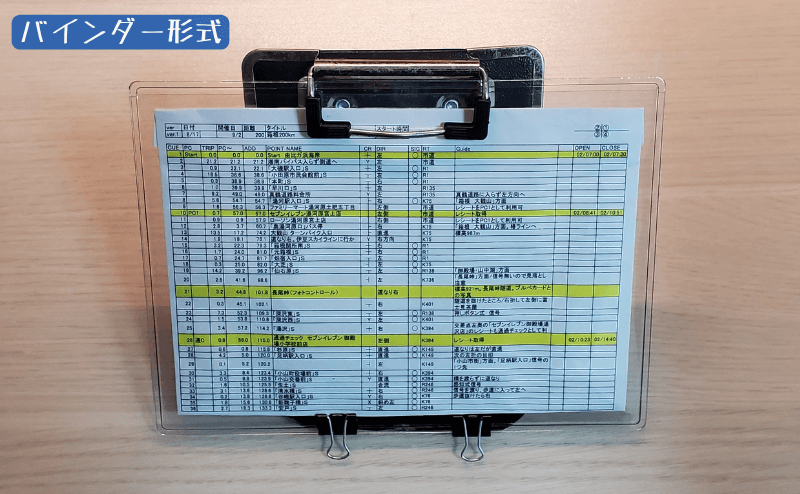

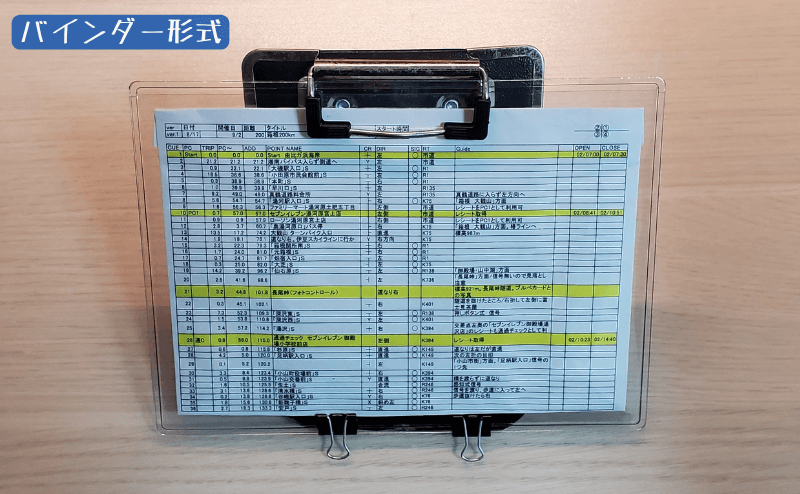

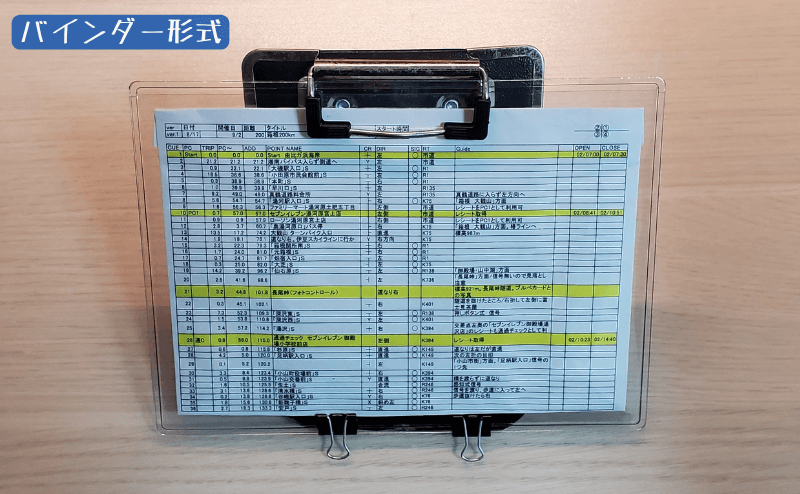

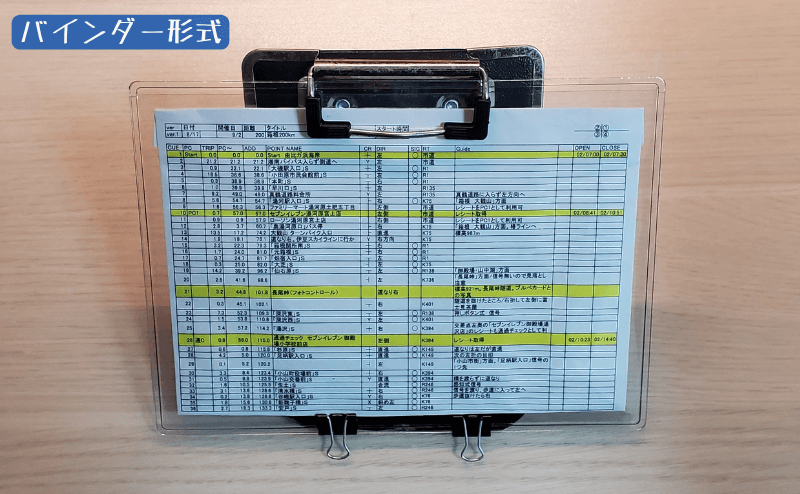

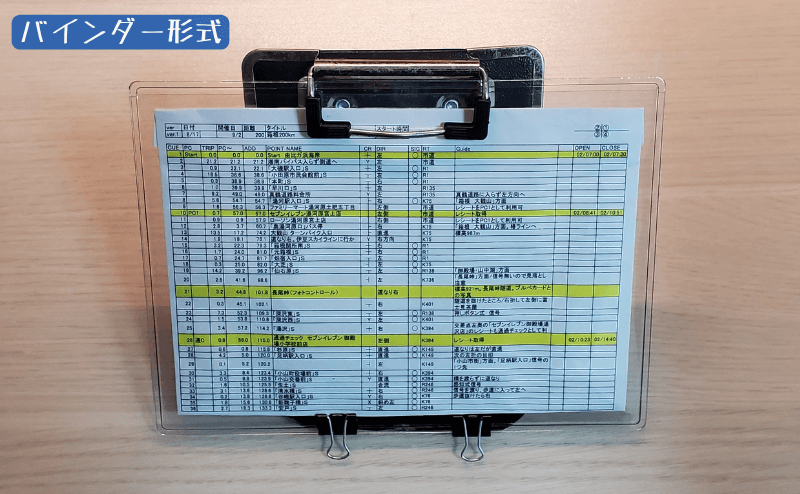

携帯方法3:バインダー形式

3つ目はバインダーを使って携帯する方法です。

- バインダーを固定するための準備が別途必要になる

- ハンドル周りがごちゃごちゃする

- 時間帯によっては何も見えない

このようなデメリットがあるものの、信号待ちのタイミングなどの限られた時間で、キューを確認できることが大きなメリットです。

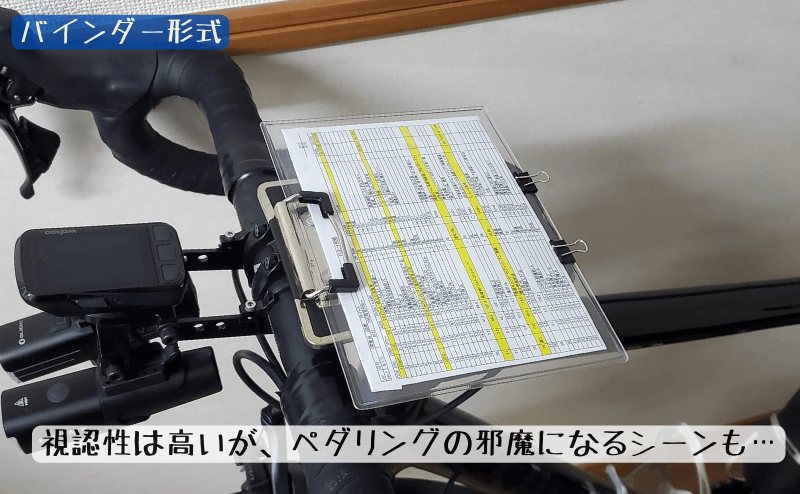

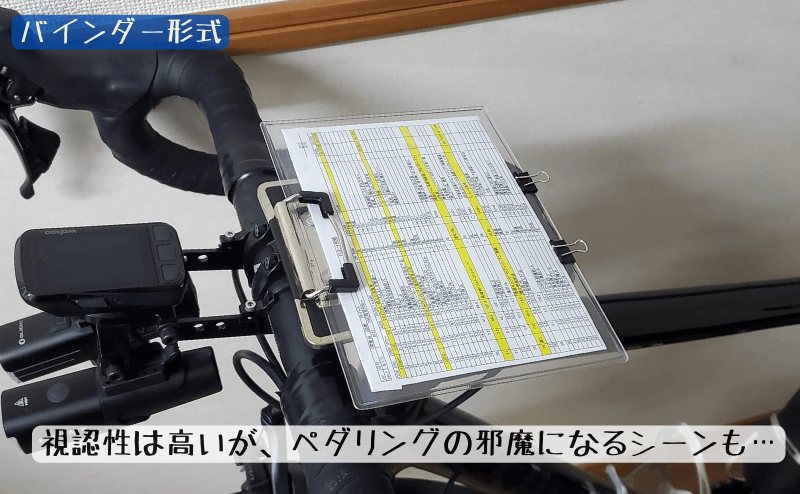

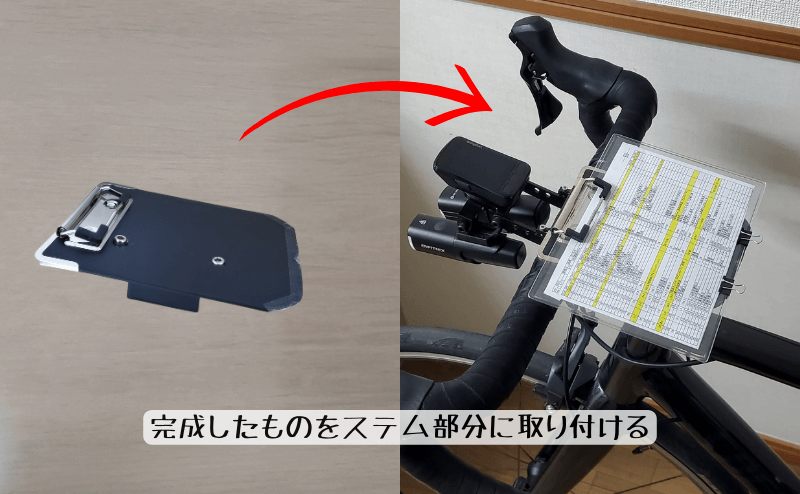

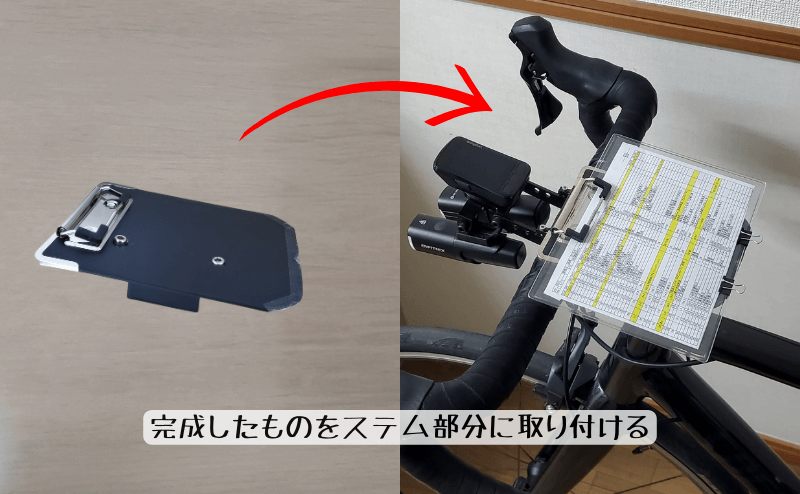

以下ロードバイクに取り付けた場合のイメージとなります。

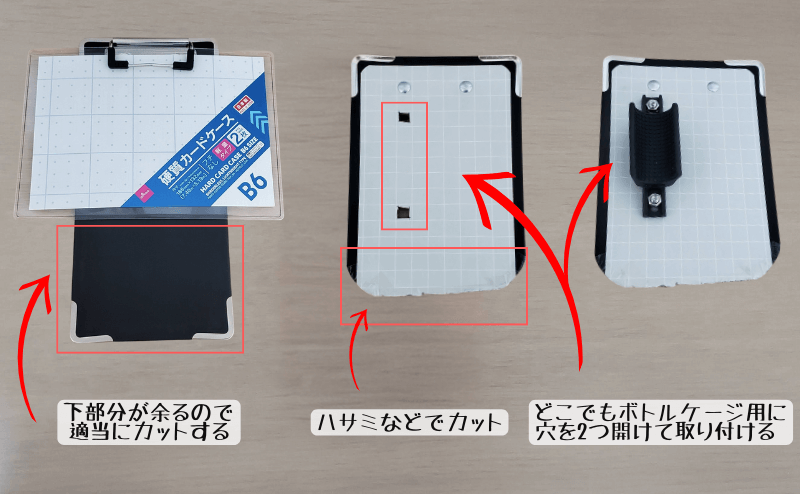

このバインダーで固定するためには、以下の3つを使ってこのバインダーを作成しているのですが、合計1,000円程度の費用が必要なのと、初回は1時間程度の作成時間が掛かります。

- どこでもケージホルダー

- クリップボード

- 硬質カードケース

簡単ではありますが、作成方法を紹介しておきます。

バインダー作成手順

バインダーを取り付けるために以下3つのものを用意します。

- どこでもケージホルダー

- クリップボード

- 硬質カードケース

あまり見慣れないですが、硬質カードケースはペダリングの邪魔にならないようにB6サイズを利用しています。

完成したものをステム部分に取り付けて終わりです。

少し邪魔になる場面もありますが、サイクルコンピュータの表示と一緒に確認できて安心です。

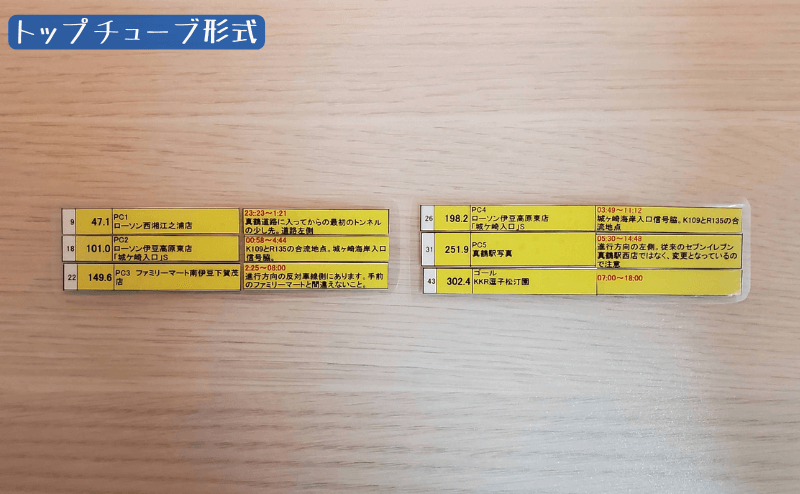

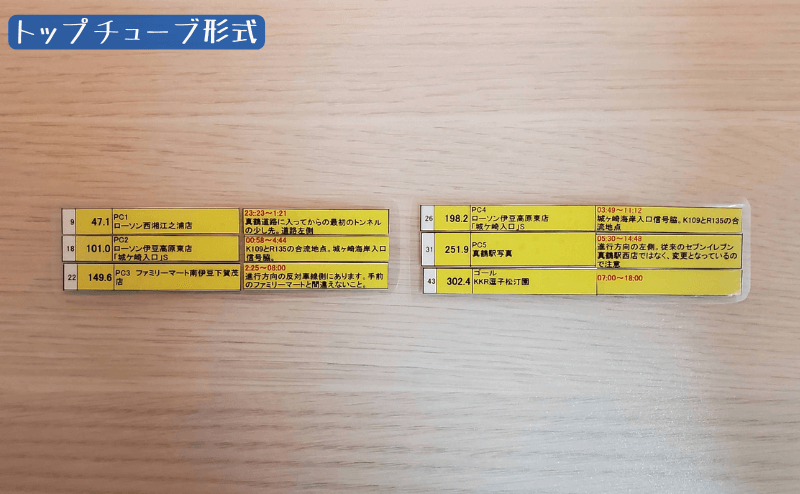

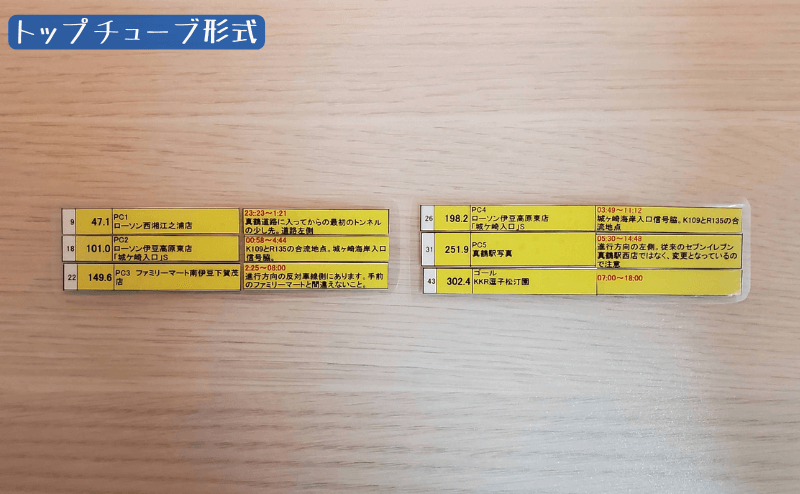

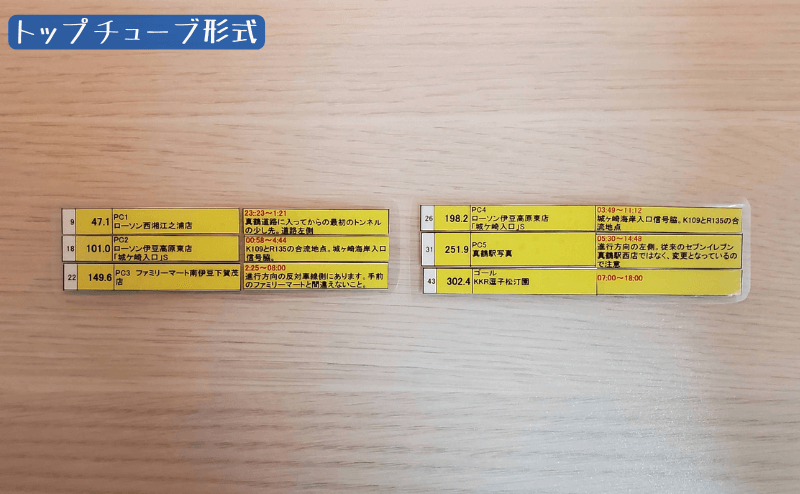

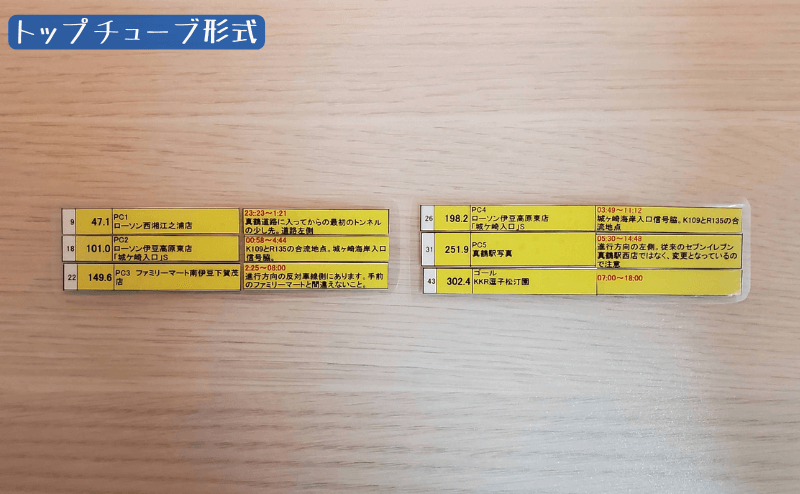

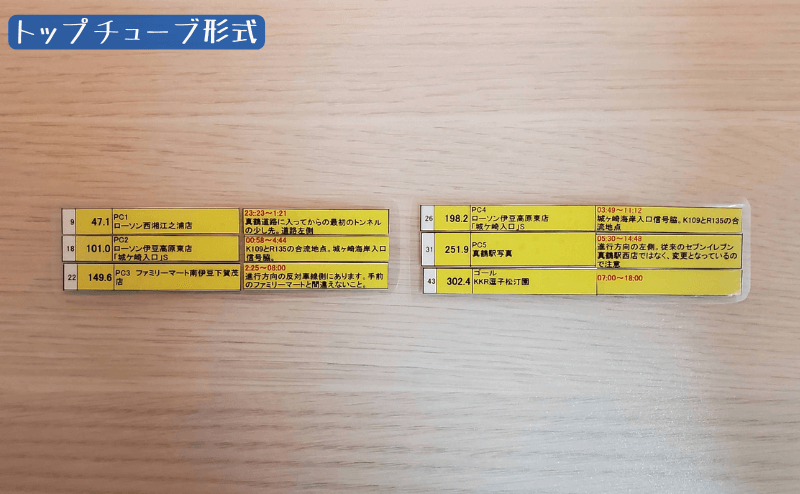

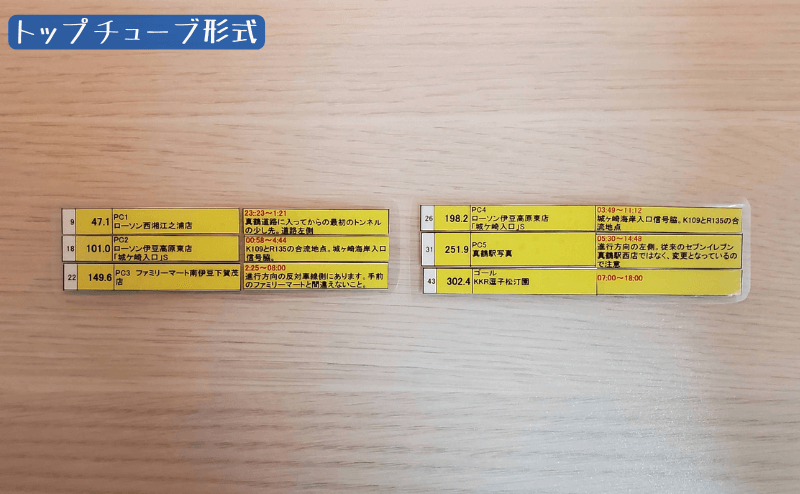

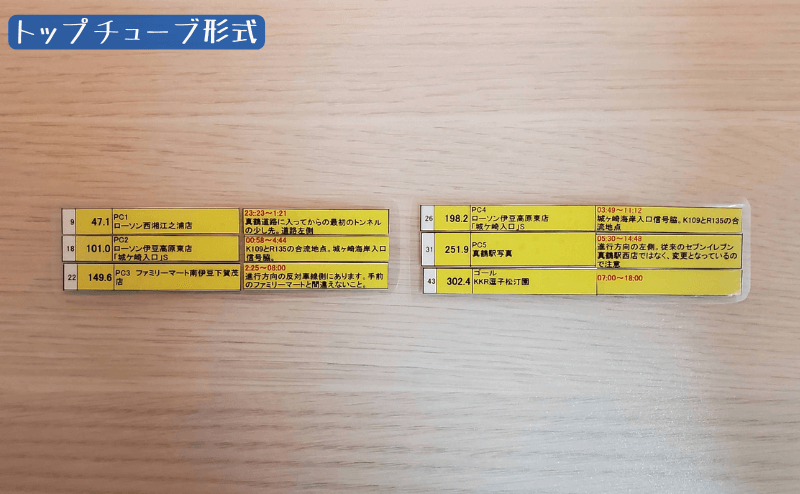

携帯方法4:トップチューブ形式

最後は、加工したキューシートをトップチューブに貼り付けて携帯する方法です。

- 情報量が少ない

- トップチューブにフィットするように加工が必要

- 時間帯によっては何も見えない

このようなデメリットがあるものの、キューシートをトップチューブに貼り付けるため、荷物を削減できることが大きなメリットです。

以下ロードバイクのトップチューブに貼り付けた時のイメージとなります。

画像の例では、PC情報のみをピックアップして加工したものをトップチューブに貼り付けています。

荷物を増やしたくない方に最適な携帯方法です。

RideWithGPSのルートをカスタマイズする

キューシートの携帯方法を紹介しましたが、ブルベ中は基本的にRideWithGPSのルートに沿って走行すれば問題ありません。

ただし、ルートによっては右折、左折に対するキュー(指示)が存在しない場合があります。(PCや通過チェック、フォトチェックに対するキューは存在しない場合がほとんどです。)

そのため、RideWithGPSの内容を確認して、キューシートが存在しないのであれば、ルートミスを防止するためにも、カスタムキューを追加することをおすすめします。

とはいえ、カスタムキューを追加するためには、RideWithGPSのサブスクリプション契約(プレミアム)が必要なので、必要に応じて活用してみてください。

お試し期間や1ヶ月単位での契約もできるので、試してみることをおすすめします。

カスタムキューを追加する

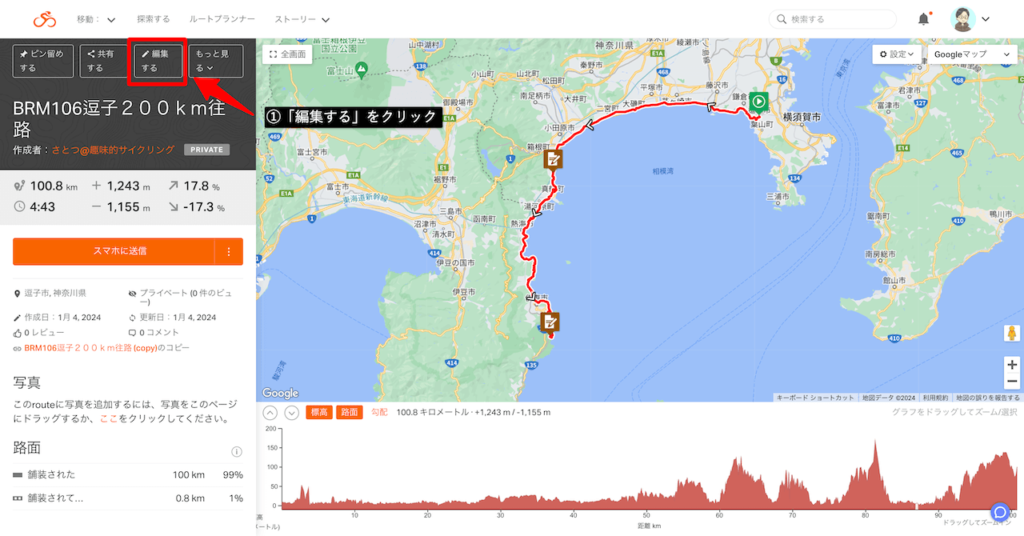

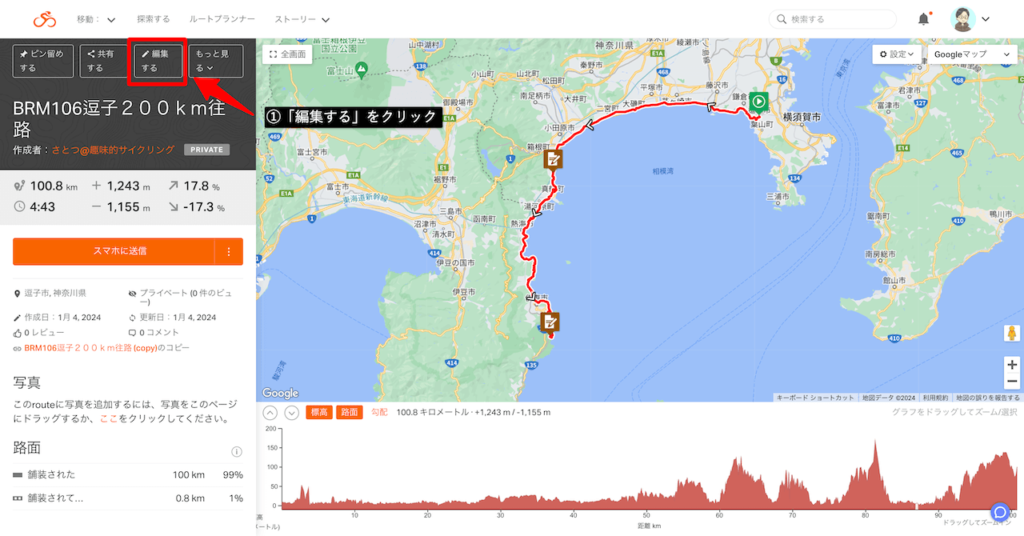

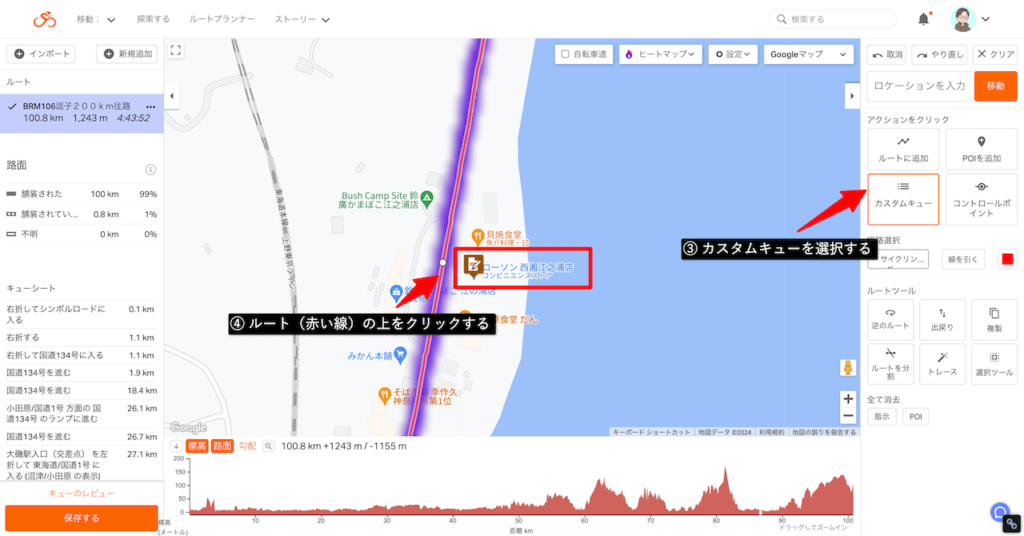

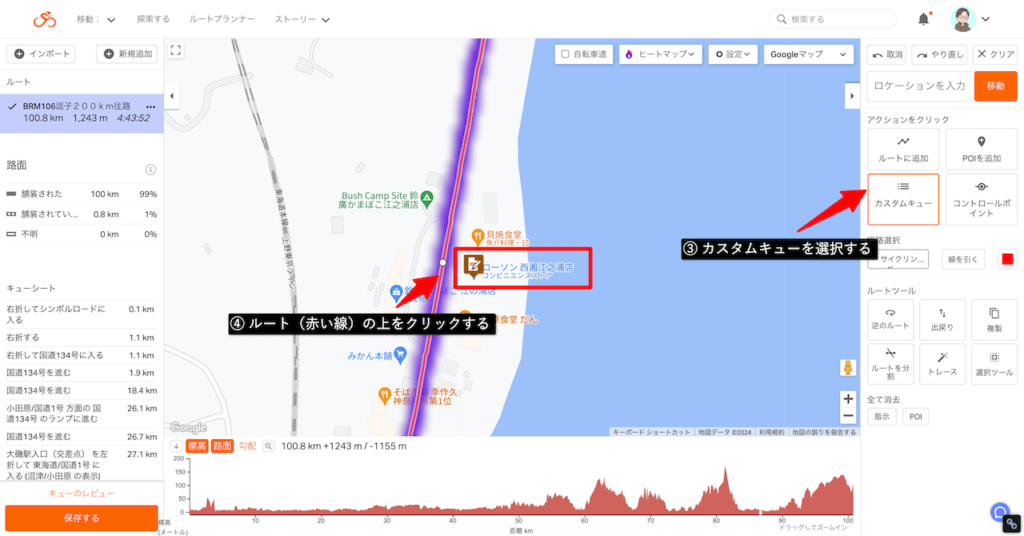

以下のルートを例にして、PCや通過チェック、フォトチェックのカスタムキューを追加していきます。

なお、公開されているルートは直接編集できないので、マイルートにコピーしてからルートの編集を行なってください。

カスタムキューを追加したいルートを開き、画面右上の「編集する」をクリックします。

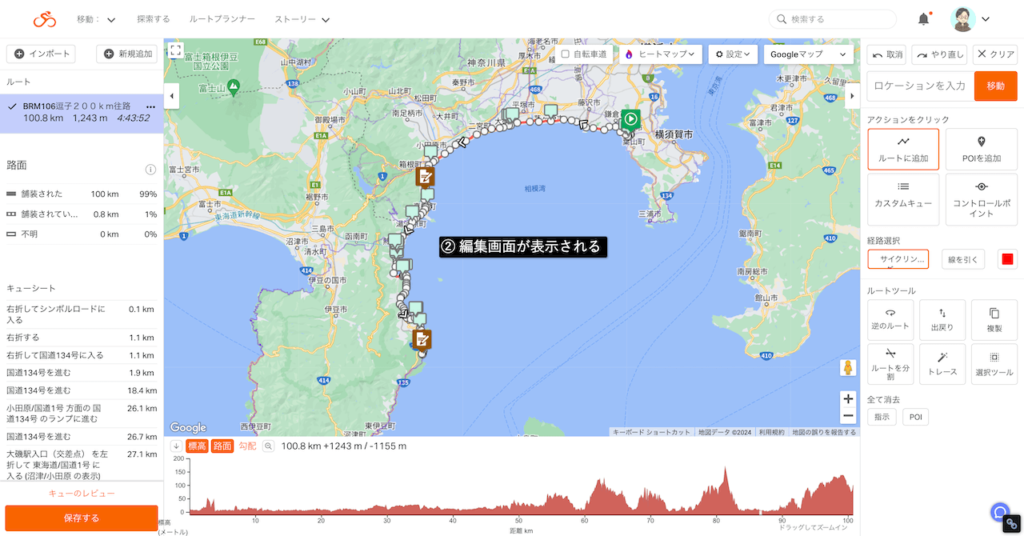

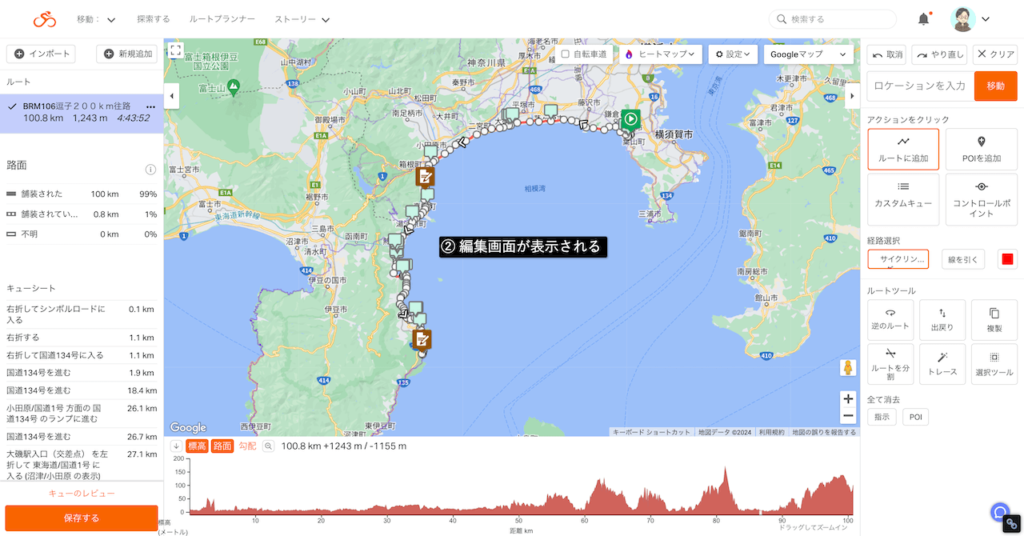

編集画面が表示されます。

画面右の項目で「カスタムキュー」をクリックします。

その後カスタムキューを追加する場所にズームアウトして、ルート(赤い線)をクリックします。

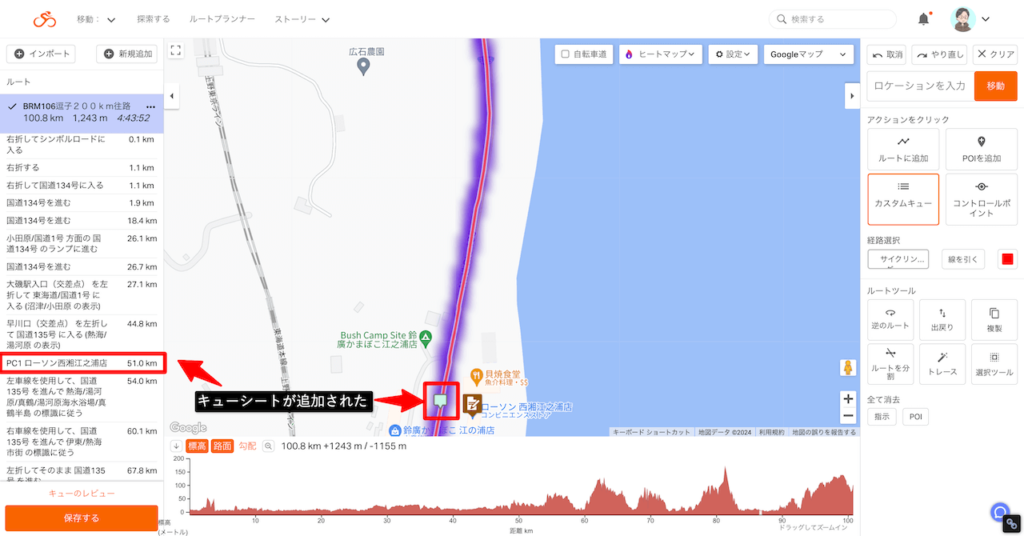

種類、注記を入力して「保存する」をクリックします。

尚、各項目の説明は以下のとおりです。

- 種類

- 該当の場所に差し掛かるタイミングで、サイクルコンピュータに出される指示内容です。今回追加するPCのローソンは進行方向に対して左側にあるので、Left(左折の指示)を選択しています。(その他にLeft、Right、Straightなど様々な項目があります。)

- 注記

- 種類で選択した内容と併せて、サイクルコンピュータに表示される内容です。表示される文字数はサイクルコンピュータの画面サイズによって異なりますので、簡易的な内容を入力するようにしましょう。(日本語、英語どちらでもOKです。)

- 説明

- 追加するカスタムキューに対しての補足情報です。サイクルコンピュータには表示されないので、入力しなくても問題ありません。

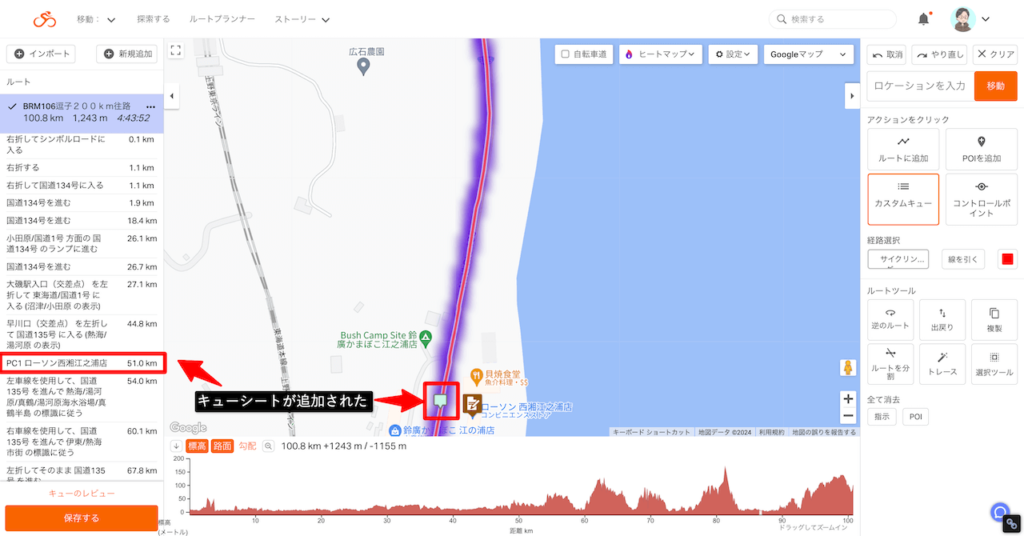

画面左のキューシートの項目に追加した内容が追加されていることを確認します。

これで、PC1のローソン300mくらい前に差し掛かったタイミングで、左折指示とPC1 ローソン西湘江之浦店が表示されます。

これらの流れでご自身にとって必要なカスタムキューを追加すると、非常に便利なのでおすすめです。

また、ブルベ中はスマホアプリを開いてキューをタップすることで、現在地付近のキューを確認できます。

見逃した場合のリカバリー方法として、覚えておくと便利です。

【まとめ】キューシートを持参して確認作業を楽にしよう!

ブルベのキューシートについて、携帯方法や見方を解説しました。

RideWithGPSのルートに沿って走行すれば、ほぼ迷うことなくゴールに到着できることもあり、クラブによってキューシート持参の必須有無は異なります。

キューシートをあらかじめダウンロードしておくことで、スマホでも確認は可能です。

とはいえ、PCや通過チェックとなるコンビニの名称や、フォトチェックの確認が簡単になるので、印刷して持参することをおすすめします。

以下のような携帯方法があるので、お好みの方法でキューシートを携帯してください。

| イメージ |   |   |   |   |

| 携帯方法 | 見開き形式 | ラミネート形式 | バインダー形式 | トップチューブ形式 |

| メリット | 省スペースで携帯できる | 文字を大きく確認できる | 少しの時間で確認できる | 荷物にならない |

| デメリット | ページ単位の文字が小さい場合がある | 作成の手間が掛かる | ハンドル周りがごちゃごちゃする | 情報量が少ない |

| 準備に掛かる時間 | 〜10分 | 〜1時間 | 〜30分 | 〜1時間 |

| 費用 | 100〜300円 | 100〜300円 | 500〜1000円 | 100〜300円 |

| おすすめ度 | (4.5 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (4.0 / 5.0) | (3.0 / 5.0) |

また、RideWithGPSのサブスクリプション会員であれば、ルート上にカスタムでキューを簡単に追加できるので、ぜひ活用してみてください。

自分にあった方法で、キューシートを携帯するようにしてください。

コメント